コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

当社は、当社グループの持続的な成長の促進と中長期的な企業価値の向上をはかることを目的として、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現するための方針および枠組みを定める「コーポレートガバナンス基本方針」を定めています。当社は、コーポレート・ガバナンスの在り方について常に見直し、その充実に取り組んでいます。

また、「経営理念」に基づき、株主をはじめお客さま、従業員、地域社会等のさまざまなステークホルダーの価値創造に資する経営をおこなうとともに、意思決定の公正性、透明性および迅速性を確保して、地域金融グループとして適切なコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。

コーポレートガバナンス基本方針

当社「コーポレートガバナンス基本方針」をご覧ください。

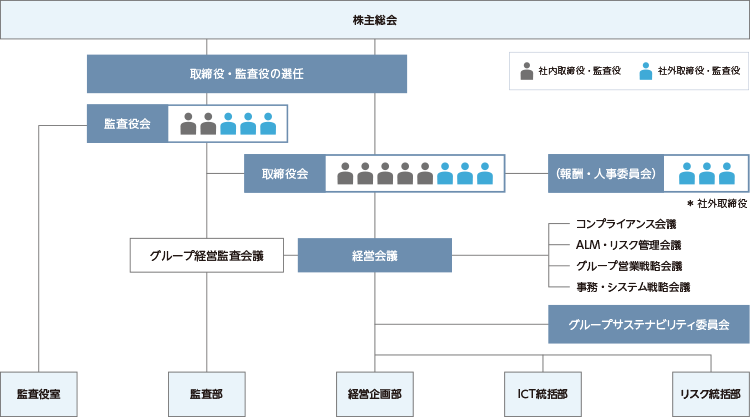

コーポレート・ガバナンス体制

当社は、これまで監査役会設置会社として、取締役会および監査役・監査役会が経営の監督機能を担う体制としていましたが、2025年6月開催の定時株主総会における定款変更の決議を受けて、監査等委員会設置会社へ移行しました。これに伴い、独立社外取締役を含む監査等委員による取締役会での議決権行使や、監査等委員会による重要書類の確認などを通じて、取締役の業務執行状況についての適法性および妥当性の監査を実施し、経営に対する監督機能の実効性を高めていく予定です。また、報酬・人事委員会は、引き続き独立社外取締役のみで構成し、取締役や執行役員の報酬・人事に関する客観性および透明性を確保しています。

取締役会および監査等委員会の構成

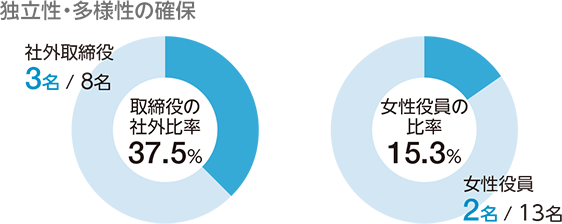

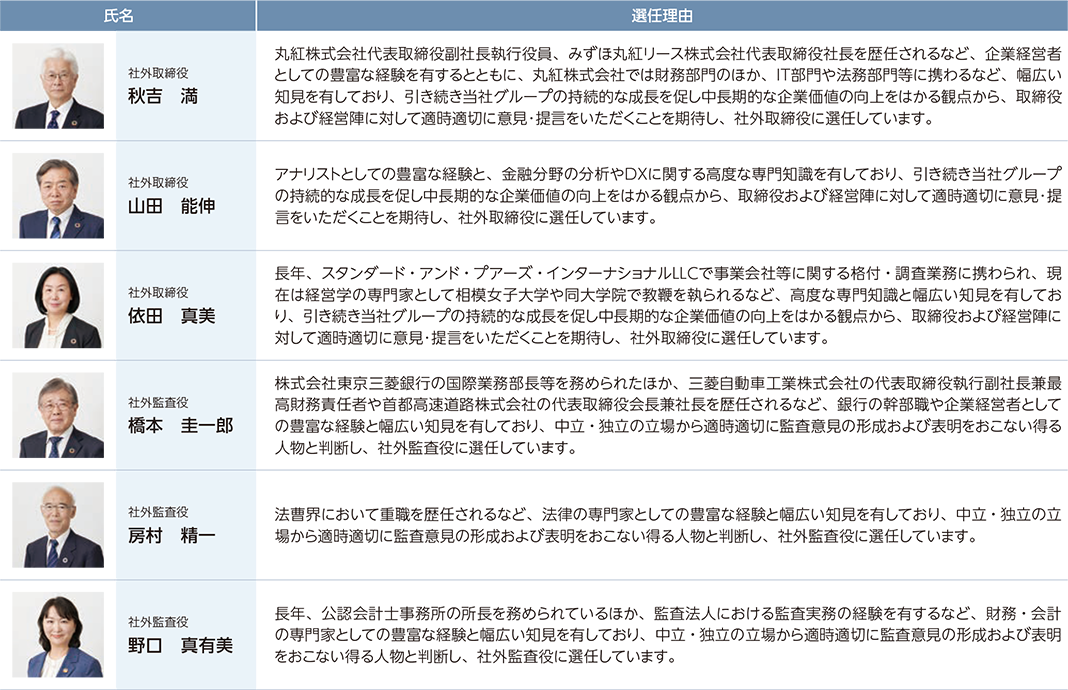

取締役会の機能を最も効果的かつ効率的に発揮するとともに、取締役会の活性化をはかる観点から、定款において取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数を7名以内、監査等委員である取締役の員数を3名と定めています。また、取締役会の独立性を確保し、その機能を公正かつ透明に発揮するため、当社グループから独立した立場にある社外取締役を取締役総数の3分の1以上選任するとともに、当社グループの業務に精通した社内取締役と、社外における豊富な経験と知見を有する社外取締役を組み合わせて、取締役会が知識・経験・能力をバランスよく備えた構成となるよう、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成しています。取締役9名(男性7名・女性2名)のうち、独立性のある社外取締役5名を配置しています。なお、監査等委員会は、3名(男性2名・女性1名)のうち2名を独立性のある社外取締役(監査等委員)で構成しています。

- ※当社は、取締役会における多様性の確保、女性活躍推進を重要な経営課題として捉えています。

女性役員比率に関しては、日本経済団体連合会の「2030年30%へのチャレンジ」に賛同し、「2030年までに役員に占める女性比率を30%以上にする」ことをめざし、DEIの取り組みを推進しています。独立性・多様性の確保

取締役の選解任の考え方

(1)取締役候補者の選任方針および手続き

取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者については、任意の報酬・人事委員会の審議を経たうえで、取締役会において選任します。また、監査等委員である取締役候補者については、任意の報酬・人事委員会の審議を経たうえで、監査等委員会の同意を得て、取締役会において選任します。候補者については、以下に掲げる項目を充足する者を選任します。また、選任にあたっては、取締役会の構成に関する考え方や当社グループ役員としての在任期間等を勘案します。

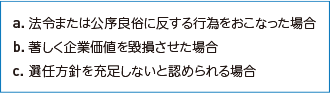

(2)取締役の解任方針および手続き

取締役が右記に掲げる項目に該当すると認められる場合には、取締役会は株主総会に対して、取締役の解任を議案として上程します。なお、取締役の解任案は、任意の報酬・人事委員会の審議を経たうえで、取締役会において決定します。

また、当社代表取締役社長およびグループ銀行の頭取については、次年度継続可否の判断材料や本人の気づきの材料として、「①業績、②リーダーシップ・実行力、③人財育成(後継者育成)、④戦略的対応」の評価項目に基づき評価し、報酬・人事委員会の委員よりフィードバックを実施しています。

取締役会

取締役会は、当社グループの経営戦略に関する議論の充実をはかり、経営計画やガバナンスに関する事項、リスク・コンプライアンスに係る基本方針等の重要な事項に関する意思決定をおこなっています。監査等委員である取締役が取締役会の議論や意思決定プロセスに直接関与することで、経営に対する実効性の高い監督機能を担います。また、グループ内の連携強化とガバナンス向上を目的として、当社と横浜銀行で取締役会の一体運営をおこなうとともに、当社取締役が東日本銀行取締役会等へオブザーバー参加できる体制を整えています。

取締役会で議論されたおもな審議事項(2024年度:15回開催)

(1)経営計画

- グループ中期経営計画

- グループ資本計画

- グループ総合予算

(2)サステナビリティに関する事項

- TCFDおよびTNFDへの対応状況

- ESG評価機関による評価状況

- 投融資ポートフォリオ・ネットゼロに向けたエンゲージメント戦略

- 環境・社会に配慮した投融資方針(セクターポリシー)の改定

(3)コーポレート・ガバナンスに関する事項

- リスクアペタイト・ステートメント

- 取締役会の実効性評価

- 内部統制システムの評価

- 監査等委員会設置会社への移行

(4)リスク・コンプライアンスに関する事項

- リスク管理方針

- コンプライアンスプログラム

- 内部監査基本計画および内部監査態勢の高度化

年間テーマの設定

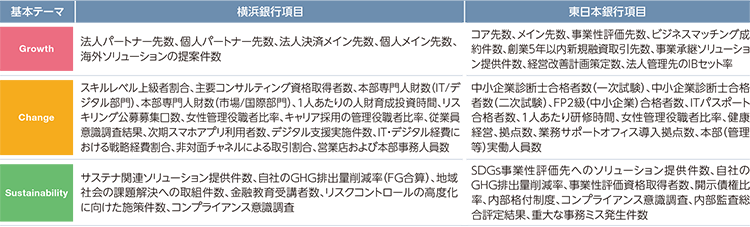

当社の持続的な成長の促進と中長期的な企業価値の向上を目的として、取締役会における「年間テーマ」を設定し、戦略的議論の充実をはかっています。2024年度は、新中期経営計画の策定に向けて充実した議論を重ねました。

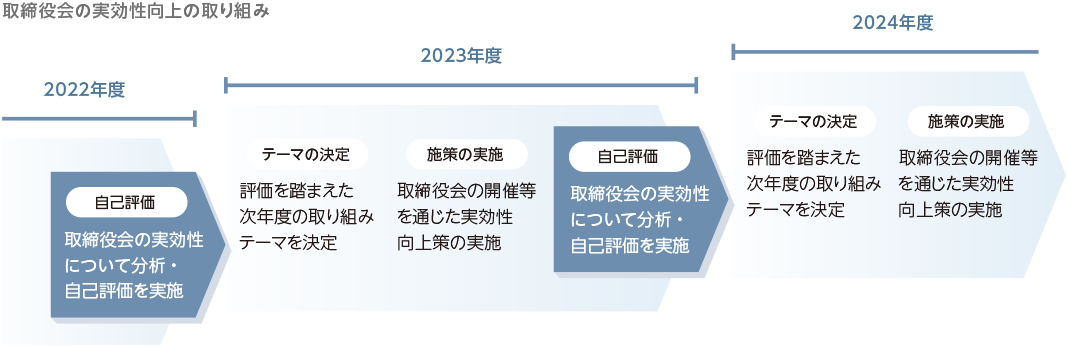

取締役会実効性評価

当社は、取締役会が株主の負託に応え、当社グループの企業価値向上に資する役割・責務を適切に果たしているかについて、その実効性を分析・評価しています。その評価結果に基づき、取締役会の課題を明確化し、継続的な実効性の向上に努めています。評価方法

当社の実効性評価は、第三者の視点を活用する観点からアンケートとインタビューを実施し、その結果を集計・分析したうえで、自己評価を実施しています。具体的な評価方法は以下のとおりです。

- 取締役会の出席メンバーである取締役を対象に、客観性・透明性を確保するため、第三者機関によるアンケートを実施

- アンケート回答結果等への具体的な意見を確認・収集する観点から、各取締役にインタビューを実施

- 上記1および2の結果を集計・分析したうえで、取締役会において、取締役会が果たすべき役割・責務等に照らし取締役会全体として実効的であるかを審議・共有し、自己評価を実施

- 上記3の評価をもとに翌年度の取り組みテーマを策定

おもなアンケート項目

- 取締役会の構成

- 取締役に対する支援体制

- 取締役会の運営

- 株主(投資家)との対話

- 取締役会の議論

2024年度の取締役会実効性評価結果の概要

2024年度は、取締役会が果たすべき役割・責務等に照らし、継続的に取り組むテーマを4点掲げ、新中期経営計画の策定に向けた議論の実施や役員勉強会の充実、グループ間の情報ギャップ解消に向けた相互会議へのオブザーバー参加、経営計画や総合予算の適切なフォローアップ、投資家との充実した対話機会の確保等、取締役会の実効性向上に向けた取り組みを進めた結果、引き続き、「取締役会全体として総じて実効的である」との自己評価を実施、共有しました。

2025年度においては、2024年度の実効性評価を踏まえ、企業の持続的な成長の促進と中長期的な企業価値の向上に向けて、取締役会のさらなる実効性向上に取り組んでいきます。取締役会実効性評価の詳細については、当社の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」をご覧ください。

取締役会の実効性向上の取り組み

監査役会・監査等委員会

(1)監査役会

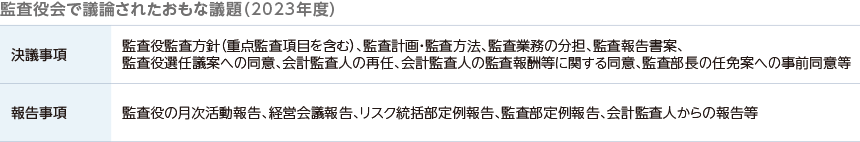

監査役は、監査役会で定めた監査方針および監査計画に基づき、以下の調査等を通じて取締役の業務執行についての適法性および妥当性の監査を実施してきました。

- 取締役会をはじめとする重要な会議への出席、業務および財産の状況調査、重要な決裁書類の閲覧等

- 内部監査部門および内部統制部門ならびにグループ各社との定期的または随時の面談等

- 会計監査人との情報交換、監査上の主要な検討事項(KAM)についての協議、監査の実施状況についての報告受領等

2024年度はおもに「持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた取組状況」、「グループ内部統制システムの整備・運用状況」を重点監査項目として監査に取り組みました。この内容を監査役会所見として取りまとめ、取締役会および経営会議に報告しました。なお、監査役会では、監査役会の運営や活動内容の実効性に関して自己評価を実施してきました。具体的には、監査役会で協議したアンケートにより各監査役が自己評価を実施し、その集計結果に基づき監査役会で意見交換をおこない、監査役会の運営や活動内容の改善に努めてきました。

監査役会で議論されたおもな議題(2024年度)

(2)監査等委員会

当社は2025年6月に監査等委員会設置会社に移行しました。

監査等委員会は、内部監査部門および内部統制部門ならびに会計監査人等と緊密な連携をはかるなど、当社の内部統制システム等を活用した組織的、実効的かつ効率的な監査の実施に努めています。また、監査等委員会は、業務執行者に対する監督機能として、取締役(監査等委員を除く)の選解任等および報酬等についての意見の決定をおこないます。経営会議

取締役会のもとに、代表取締役、取締役等によって構成する経営会議を設置しています。

経営会議は、取締役会で決定した基本方針や経営計画に基づき、業務執行上重要な事項や、当社グループで機動的な業務執行をおこなうための戦略等の協議または決定をおこなうほか、必要に応じて取締役会決議事項の予備的討議等をおこないます。

また、当社グループの業務執行に関する重要な事項については、右記の各会議を経営会議の中に組み込み、それぞれの所管事項を集中審議しています。

社外役員の選任理由

取締役へのサポート

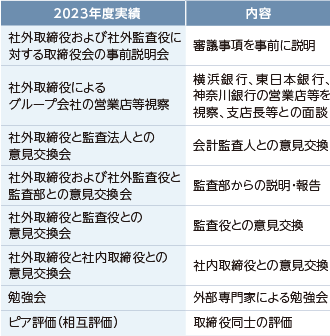

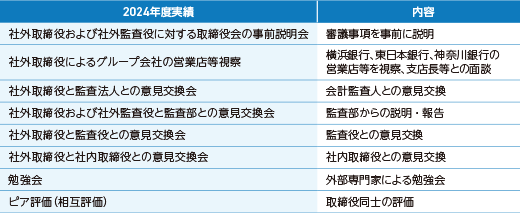

取締役会の審議の充実に向けて、社外取締役に対して取締役会の審議事項の事前説明をおこなうとともに、グループ各社の営業店等の視察の機会を提供しています。社外取締役の就任時には、当社グループの経営理念、経営方針、経営計画および事業構造等に関する知識・情報を取得する機会を提供します。さらに代表取締役、内部監査部門ならびに会計監査人との間における連携を確保するとともに、社外取締役とグループ各社の役員との交流をはかっています。

取締役が会社の情報を適時適切に入手することができるよう、経営企画部に担当職員を配置し、取締役による情報入手をサポートしています。監査等委員会の監査が実効的におこなわれるよう、監査等委員会室に専属の職員を配置し、監査等委員会の監査をサポートしています。

取締役がその役割と責務を果たせるよう、知識・情報を取得するとともに外部の専門家の助言を得る機会や、取締役によるピア評価(相互評価)によって気づきの機会を提供しています。

社外取締役と投資家・アナリストとのディスカッション

2025年2月に実施したIR Dayでは、社外取締役にマーケットの声を直接聴き、理解を深めていただくため、投資家・アナリストとのディスカッションの機会を設けました。。

外部専門家による勉強会

取締役会の審議の充実とガバナンスの向上に向けて、IT /デジタル、サステナビリティ、オープンイノベーションに関するテーマを中心に外部専門家による勉強会を開催しました。また、金融市場の変化に迅速に対応していくため、マーケットの動向についての勉強会を実施しました。

社外取締役によるグループ銀行の営業店等訪問

グループ銀行の業務や営業現場の理解を深めていただくため、横浜銀行・東日本銀行・神奈川銀行の営業店等の視察をおこないました。営業店等では業務の様子の視察や、地域本部長・支店長等との面談・ディスカッションを実施しました。

- ・横浜銀行 相模原駅前支店、横浜駅前エリア

- ・東日本銀行 蒲田支店

- ・神奈川銀行 相模台支店

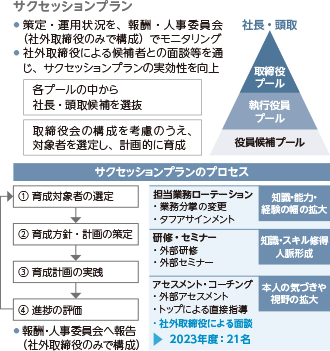

サクセッションプラン

当社グループでは、持続的な成長の促進と中長期的な企業価値の向上をはかるため、当社ならびに主要子会社である横浜銀行および東日本銀行の経営トップの後継者計画(サクセッションプラン)を策定しています。

サクセッションプランは取締役プール、執行役員プール、役員候補プールの3つのグループに分け、各プールの中から毎年社長・頭取候補を選抜しています。選抜にあたっては、報酬・人事委員会の委員が社長および子銀行頭取と意見交換をおこなっています。候補者の能力・資質・経験等に応じた育成プログラムを実践することにより、将来の経営トップを担う人財を計画的に育成しています。具体的には、計画的な担当業務のローテーションや研修・セミナーなどを通じて知識・能力等の幅を広げるとともに、外部アセスメントや社外取締役・トップとの面談を通じて本人に気づきを与える取り組みをおこなっています。

当該計画の策定・運用状況については、社外取締役のみで構成される報酬・人事委員会に定期的に報告される仕組みとなっています。また、社外取締役は報告を受けるだけでなく、各種会議や面談・ディスカッションの機会などを通じ、候補者を多面的に把握するとともに、豊富な知見・経験に基づき候補者への助言・提言をおこなうなどサクセッションプランの実効性向上に努めています。サクセッションプラン

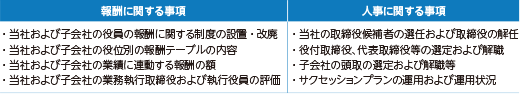

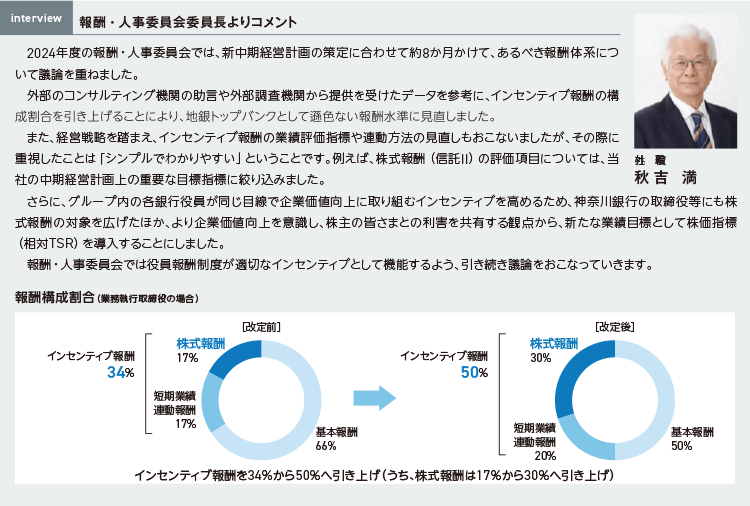

報酬・人事委員会

取締役・執行役員の報酬・人事の客観性・透明性を確保することを目的に、任意の仕組みとして、独立社外取締役のみで構成する報酬・人事委員会を設置しています。なお、報酬・人事委員会は指名委員会および報酬委員会の双方の機能を担っています。当委員会の委員長は、委員の互選により選出され、議長の任にあたります。当委員会は、原則として、社長が説明をおこない、必要に応じて、委員長の指名する委員以外の者を出席させ、その報告または意見を聞くことができます。事務局は経営企画部秘書室に置き、必要に応じて随時開催しています。2024年度は12回開催しました。

報酬・人事委員会の権限・役割

当社および子会社の役員の報酬ならびに人事について決議・審議をおこないます。

これまで当社では、取締役等の個人別報酬額の決定について、株主総会の決議により決定した限度額等の範囲内で取締役会が代表取締役社長に一任し、その権限行使にあたっては報酬・人事委員会の 審議を経ることとしておりました。2025年7月より、報酬決定プロセスの透明性をより高めるため、報酬・人事委員会に決定を一任することとしました。

1. 当社および会社の役員の報酬

決議事項

- 当社および子会社の役位別報酬テーブルの内容

- 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)および執行役員の個人別の報酬額

- 当社および子会社の業績に連動する報酬の額

- 当社および子会社の中長期インセンティブ報酬の業績目標達成の評価

審議事項

- 当社および子会社の役員報酬に関する制度の設置・改廃

- 当社の業務執行取締役および執行役員の業績評価

- 当社の監査等委員である取締役の個人別の報酬額

報告事項

- 子会社の業務執行取締役および執行役員の業績評価

- 子会社の取締役および執行役員の個人別の報酬額

2. 当社および子会社の役員人事

審議事項

- 当社の取締役候補者の選任および取締役の解任、役付取締役、代表取締役および社長執行役員の選定および解職

- 子会社の頭取の選定および解職

報酬・人事委員会の構成員

2024年度のおもな審議事項

役員報酬制度

当社は、取締役会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めており、その内容の概要は以下のとおりです。なお、本方針の決定にあたっては、社外取締役のみで構成する報酬・人事委員会の審議を経ています。

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)

(1)基本方針

- 取締役の報酬等は、当社グループの持続的な成長の促進および中長期的な企業価値の向上をはかるうえで、過度なリスクテイクを抑制しつつ、適切なインセンティブとして機能する報酬体系とします。

- 報酬構成、報酬構成割合、報酬水準については、外部調査機関による役員報酬データや客観的な調査データ等をもとに、当社の業績・業態と類似する企業群等をベンチマークとして、定期的に比較・検証をおこない決定します。

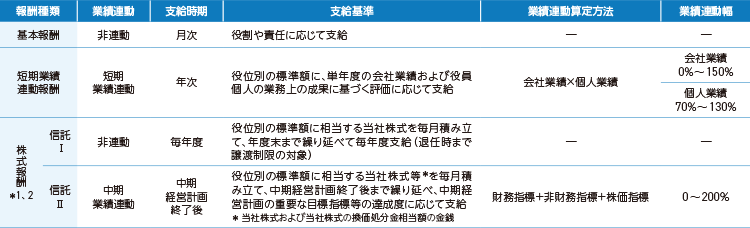

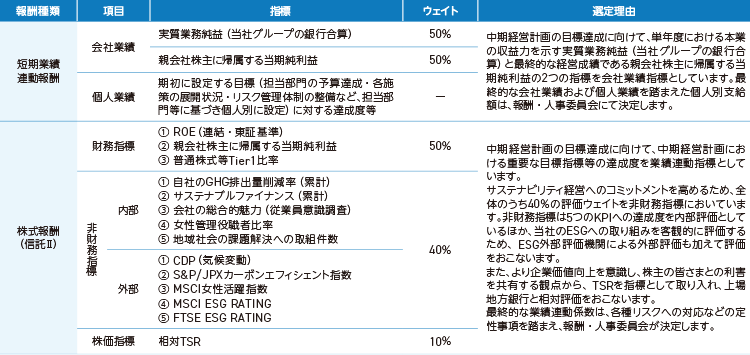

(2)報酬構成および内容

取締役(非業務執行取締役・社外取締役を除く)

*1 役員の職務に関し、当社と役員との間の委任契約等に反する重大な違反があった場合、急激な業績悪化や企業価値を毀損するような重大事故、不祥事等が発生した場合については、当該 対象者に対して、付与されていた株式交付ポイントの没収(マルス)もしくは当社株式等の交付等の返還(クローバック)または賠償を請求することができます。

*2 当社は、「株式取得・保有ガイドライン」を定め、当社および子会社の取締役等に株主目線での経営を意識させるため、当社普通株式等の一定数の株式取得・保有を促しています。業績連動指標と選定理由

非業務執行取締役・社外取締役

- A.報酬構成

-

- 業務執行の監督をおこなう役割を踏まえ、業績連動性のある報酬制度とはせず、「基本報酬(固定)」のみとしています。

- B.報酬の内容

-

- 「基本報酬」は、役割や責任に応じて月次で金銭を支給します。

2.監査等委員である取締役

監査等委員である取締役の報酬等の内容は、監査等委員である取締役の協議により決定しており、その内容は以下のとおりです。

- A.報酬構成

-

- 監査等委員である取締役の中立性および独立性を確保する観点から、業績連動性のある報酬制度とはせず、「基本報酬(固定)」 のみとしています。

- B.報酬の内容

-

- 「基本報酬」は、役割や責任に応じて月次で金銭を支給します。

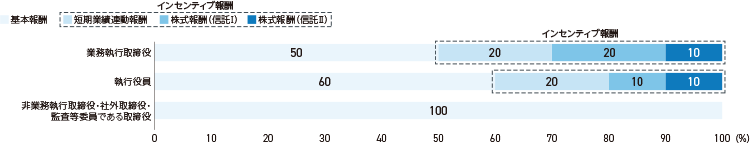

3. 役位別報酬構成比率

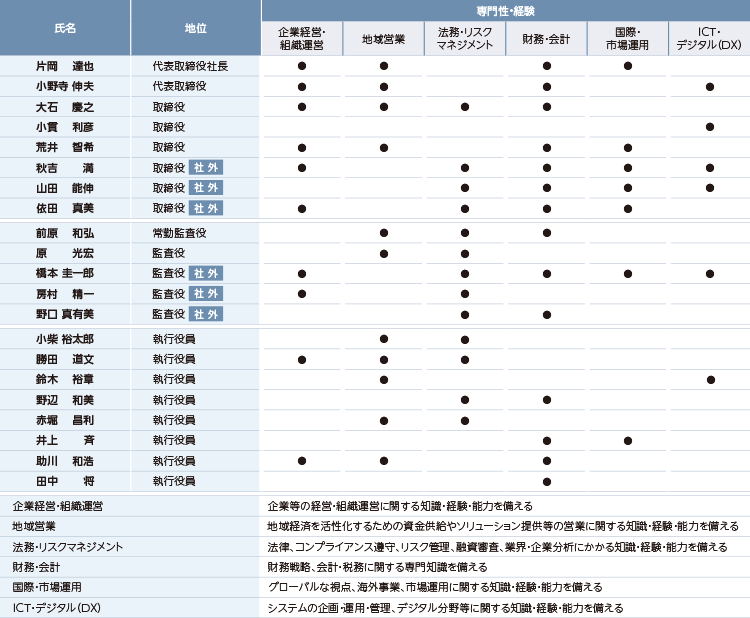

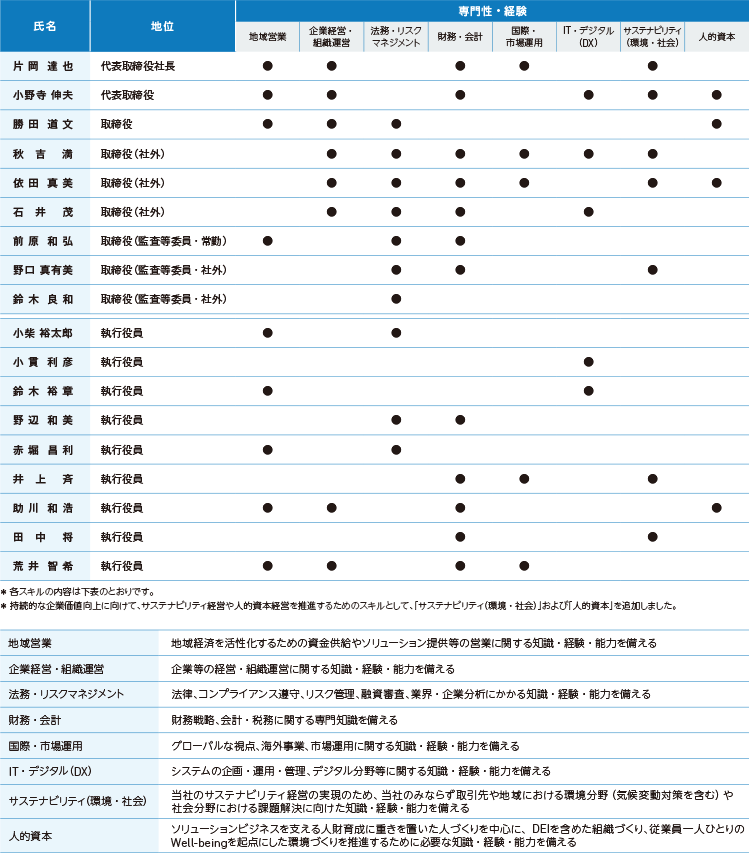

取締役および執行役員の専門性と経験(スキルマトリックス)

当社が必要とする専門性・経験は、地域金融機関である子会社のビジネスモデルに照らし必要不可欠な「地域営業」、企業経営にあたり普遍的に求められる「企業経営・組織運営」、「法務・リスクマネジメント」、「財務・会計」、経営環境変化へ対応していくため、より高度な専門性を要する「国際・市場運用」、「IT・デジタル(DX)」、持続的な企業価値向上に向けて、環境分野や社会分野における課題を解決するための「サステナビリティ(環境・社会)」や、経営戦略と連動した人財戦略を推進し人的資本を最大化させるための「人的資本」であると考えており、取締役に加え執行役員を含めたスキルの組み合わせおよび各スキルの内容は以下のとおりです。

関連コンテンツ