気候変動・自然関連課題への取り組み(TCFD・TNFDへの対応)

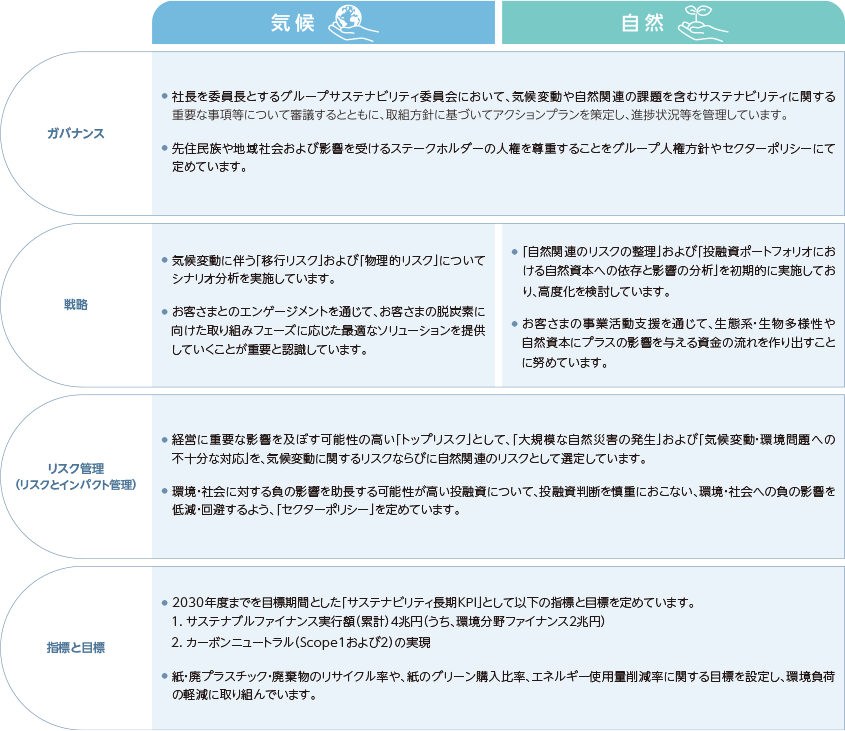

当社グループは、地球環境の保全・保護が重要な責務の1つであると認識しています。2019年12月にTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)(※1)提言に賛同して以降、その開示フレームワークに基づいて情報開示をしています。また、 2024年2月にはTNFD(自然関連財務情報タスクフォース)(※2)フォーラムに参画し、開示フレームワークも踏まえた情報開示に向け、検討を進めています。

- ※1TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures):2015年12月に金融安定理事会(FSB)により設立された、気候関連の情報開⽰を企業へ促す民間主導のタスクフォース。

- ※2TNFD(Task Force on Nature -related Financial Disclosures):2021年6月に発足した自然関連の情報開⽰を企業へ促す民間主導のタスクフォース。

本文のおもなトピックや個別テーマの冒頭に位置する箇所に表中と同じアイコンを記載しています(気候:TCFD提言に対応する内容、自然:TNFD提言に対応する内容)。気候変動と自然関連の課題への対応は一体不可分であり、共通する事項が多くあると認識しており、TCFD提言およびTNFD提言を踏まえた開示をおこなうにあたり、ステークホルダーの皆さまに提言への対応状況をわかりやすくお伝えする観点で、参考情報として記載しています。

ガバナンス

戦略

人々の生活や事業活動の基盤である地球環境は気候変動により変化してきており、自然災害の激甚化や異常気象など、地域や企業の持続的な発展を脅かすようなさまざまな影響が顕在化しつつあるなかで、脱炭素社会への移行に向けた動きが急速に進んでいます。脱炭素社会へ移行する過程において、カーボンニュートラルの実現に向けた各国の政策・規制の強化や気候変動を緩和するための技術革新、気候変動問題への関心度の高まりによる消費者・投資家の価値観の変化など、経済・社会環境には大きな変化が見込まれています。こうした変化は当社グループにリスクと機会をもたらすものと認識しており、気候変動に伴う脱炭素社会への移行が事業に及ぼす影響を検証するとともに、それらのリスクと機会に対処すべく、気候変動への対応に係る戦略の策定および実施を進めています。

また、自然資本においても、リスクを適切に管理するとともに、自然資本関連の金融商品やサービスを提供することで、ビジネス機会の獲得につなげるなどの取り組みを進めていきます。

1 リスク

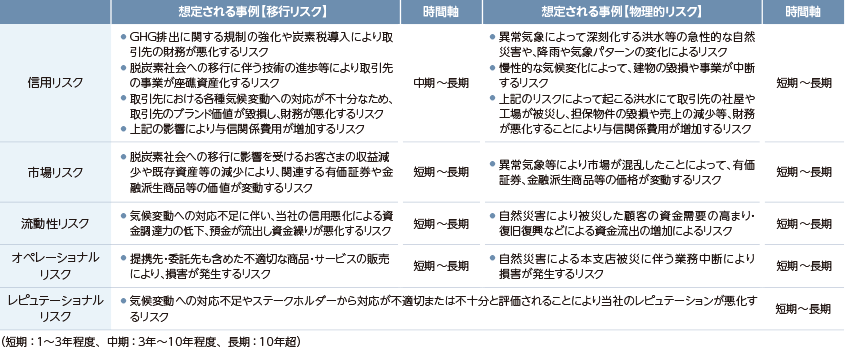

気候変動に関するリスク

気候変動に関するリスクとして、脱炭素社会への移行に伴うリスク(移行リスク)と自然災害の激甚化や異常気象などに伴う物理的な被害が生じるリスク(物理的リスク)の2つのリスクがあり、当社グループは、TCFDの提言に沿ったリスクの把握・評価に取り組んでいます。移行リスクおよび物理的リスクを当社グループが分類・管理している「信用リスク」、「市場リスク」、「流動性リスク」、「オペレーショナルリスク」、「レピュテーショナルリスク」の区分で以下のとおり整理しました。

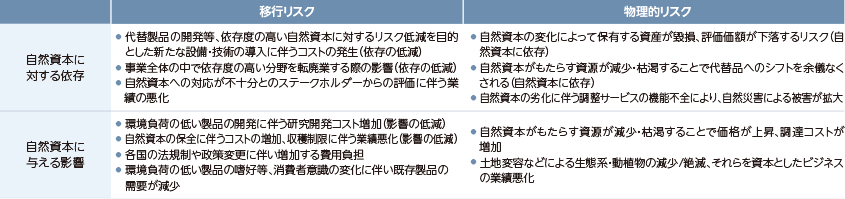

自然関連のリスク

当社グループは、自社の事業と自然資本との関係性を把握するため、まずは、お客さまの自然関連のリスクを依存と影響の観点から整理しました。なお、整理したリスク認識は現時点での分析を踏まえた初期的なものであり、今後、お客さまと自然資本との依存・影響関係を深く理解し、当社グループに想定されるリスク事象をより正確に把握することにより、リスク認識を深めていきます。

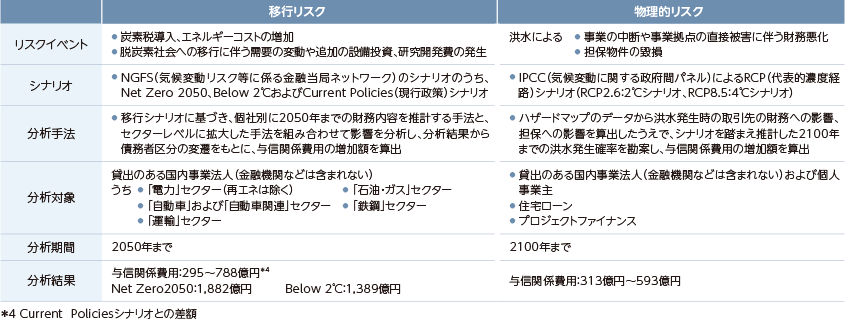

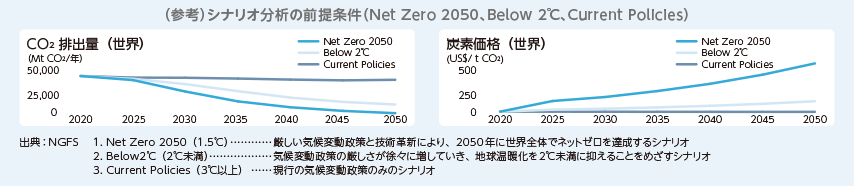

気候変動によるシナリオ分析の実施

TCFD提言に基づく一定のシナリオのもとで、移行リスクおよび物理的リスクについてシナリオ分析を実施しました。2024年度に実施した分析結果は、以下のとおりです。

移行リスクについて、前年度の分析対象である「電力」「自動車」「自動車関連」(※1)「石油・ガス」「鉄鋼」に加え、これらのセクターと関連性の高い「運輸」セクター(※2)を追加しました。シナリオ分析にかかるリスクイベントについては、気候変動に伴う炭素税の導入、エネルギーミックス(※3)の変化に伴うエネルギーコストの増加、GHG排出量規制による費用の増加等を分析しています。また、前年度に引き続き関連セクター間の相互影響についても考慮し、脱炭素社会が実現する世界観においては、エネルギー環境シフトを通じた電力価格や需給変動をベースに、鉄鋼の市況変化、自動車メーカーへの影響、サプライチェーンにおける移動距離の変化等を考慮しました。今後も継続的に分析手法の高度化をおこない、精緻化に努めていきます。

物理的リスクについては、当社グループの営業地盤における昨今の河川氾濫等の影響を勘案し、洪水災害を分析対象としています。前年度の分析対象である国内事業法人、個人事業主に加えて、自然災害の影響を受けやすいプロジェクトファイナンスや、住宅ローンに分析範囲を拡大し、各拠点の位置情報精緻化を進めるなど、分析の高度化をはかっています。

(※1)自動車関連:自動車部品、ガソリンスタンドなど

(※2)運輸セクター:海運、鉄道輸送、トラックサービスなど

(※3)エネルギーミックス:火力、水力、原子力、再エネなどの発電における経済性、環境性、供給安定性、安全性を重視した電源構成の最適化

気候変動によるシナリオ分析の結果

移行リスクにおいて、現行の政策が継続されると想定したCurrent Policiesシナリオと比較した場合の与信関係費用は、Net Zero2050シナリオは788億円、Below 2℃シナリオは295億円となりました。また、物理的リスクの与信関係費用は313億円~593億円の推計となりました。移行リスク、物理的リスクともに分析対象先を拡大したことから、これまでの分析結果より与信関係費用が増加していますが、いずれも当社グループの財務に与える影響は限定的です。

今後も対象セクターの拡大やシナリオ分析の高度化に取り組むとともに、お客さまとのエンゲージメントを通じた脱炭素支援の取り組みにより、当該リスクの低減をはかっていきます。

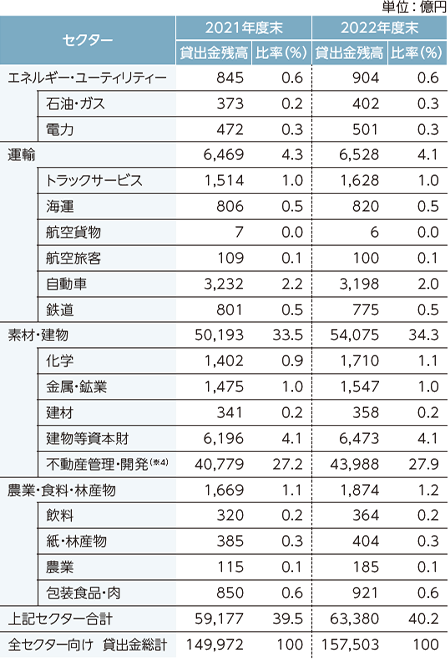

炭素関連資産

気候変動リスク把握のための取り組みの1つとして、当社グループではTCFD提言を踏まえた2023年度の炭素関連資産の貸出金残高(※1)を算定しており、結果は右表のとおりとなっています。

なお当社グループでは炭素関連資産とは別に、2021年度より気候変動の影響が大きいと認識した8つの業種を炭素関連セクター(※2)と定義し、モニタリングをおこなっています。当該セクターの2023年度末の与信残高が全セクター向け貸出金総計に占めるシェアは、前年度同水準の2.5%となりました。今後も炭素関連セクターへのエンゲージメントを通じて気候変動の影響についてモニタリングをおこない、分析の高度化をはかるとともに、リスク管理をおこなっていきます。

(※1)2021年のTCFD提言改定を踏まえたものであり、貸出金残高は貸出金、支払承諾等を含みます。

(※2)「鉄鋼」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「繊維」、「石油・石炭」、「窯業土石」、「パルプ・紙」、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「非鉄金属」の8業種。なお、炭素関連セクターは日銀の業種分類に基づき分類しており、NZBAにおける炭素集約型セクターとは異なります。

(※3)不動産管理・開発には個人のアパートローン等を含みます。

投融資ポートフォリオにおける自然資本への依存と影響の分析

当社グループでは、自社の事業と自然資本との関係性を把握すべく、まずは法人のお客さまを対象として分析をおこないました。具体的には、TNFDフレームワークで使用が推奨されている自然関連リスク分析ツールである「ENCORE(Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure)」(※)を活用し、各セクターの自然資本への依存と影響の分析をおこないました。

分析の結果、セクター横断的に水関連の生態系サービスである「地表水」や「地下水」への依存度が高く、製造過程だけでなく幅広い事業活動で水資源を利用していることがわかりました。当社グループのポートフォリオ上、ウェイトの大きい不動産事業も、景観や住環境維持などの点で湖、池、川を含む「地表水」に依存しています。

また、多くのセクターの事業活動は「GHGの排出」や「水質汚染」などにより、自然資本に影響を与えることもわかりました。「エネルギー・ユーティリティ」セクターの事業活動は採掘や大規模なインフラの開発を通じた「土壌汚染」、「金属・鉱業」セクターは製造過程での「水の利用」、建設や不動産事業は工場建設・稼働や住宅開発などを通じた「陸上生態系の利用」により自然資本に与える影響が大きいことがわかりました。

今後は、「ENCORE」の分析結果に加え、優先的な対応が必要なセクターや自然資本の特定など分析の高度化を検討していきます。

- ※ENCORE:企業の自然への影響や依存度の大きさを把握するためのツール

2 機会

わが国の政府目標として、2050年カーボンニュートラルの実現が掲げられ、企業や産業の脱炭素化の推進がはかられています。こうした目標の実現に向けて、大幅なGHG排出量削減や再生可能エネルギーに対する設備投資、国内外での競争力強化を目的とした事業再編、そして新たなビジネスの創出等への支援ニーズが生じる可能性があります。また、お客さまのネイチャーポジティブ経営の実現に向けた取り組みに対する金融サービス提供の機会も発生すると認識しています。

こうした認識から、当社グループは、お客さまの本業支援の取り組みの一環として、エンゲージメントを通じてお客さまの気候変動や自然資本への対応を積極的に支援することで、お客さまの事業基盤が強化されることにより、当社グループ自身の成長機会や経営の安定等につながるものと考えています。

当社グループは金融機関として、当社グループが展開するさまざまな金融サービスを提供することで、環境課題への対応と地域社会の持続的な発展に貢献していくことができると認識しています。こうした認識に基づく、おもな取組状況は以下のとおりです。

投融資ポートフォリオのGHG排出量ネットゼロに向けた取り組み

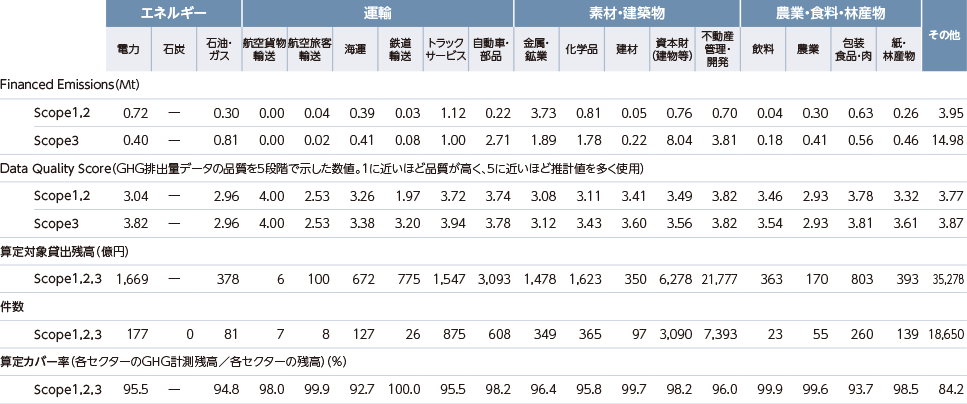

投融資ポートフォリオのGHG排出量の算定

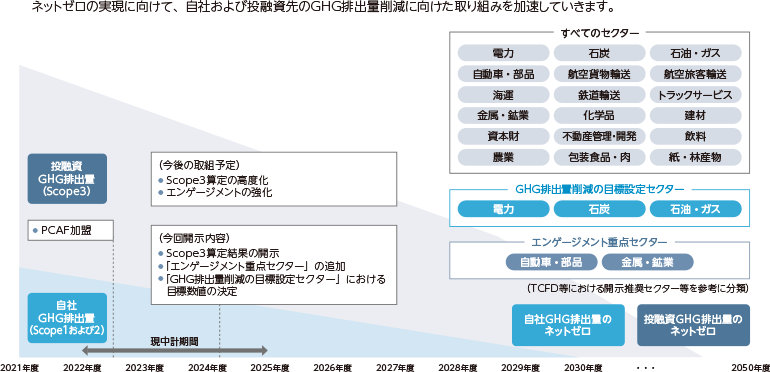

当社は2022年度に投融資ポートフォリオのGHG排出量の計測・開示に係る取り組みを進める国際イニシアティブPCAF(Partnershipfor Carbon Accounting Financials)に加盟するとともに、PCAFの定める基準に基づき、法人貸出およびプロジェクトファイナンスを対象に、投融資ポートフォリオにおけるGHG排出量(Financed Emissions)を算定しました。また、当社は経済産業省の定めた「GXリーグ※基本構想」の示す方向性に賛同し、GXリーグ参画企業として、自らの排出量削減に取り組むとともに、サプライチェーンの脱炭素に向けた取り組みを支援するため、賛同企業との対話やルールメイキングの議論などに関与しています。2024年9月には、「投融資ポートフォリオのGHG排出量を2050年までに実質ゼロ」とする目標を設定し、お客さまの脱炭素に向けた取り組みの支援を強化しています。今後も、当社はカーボンニュートラルの実現に向け、気候変動をはじめとする環境と経済および社会の好循環に貢献していきます。

※ GXに積極的に取り組む「企業群」が、官・学・金でGXに向けた挑戦を行うプレイヤーと共に、一体として経済社会システム全体の変革のための議論と新たな市場の創造のための実践を行うイニシアチブ。(

GX リーグ基本構想 )

(前提条件など)

- 2022年度末における法人貸出およびプロジェクトファイナンスが対象であり、TCFD提言における開⽰推奨セクター等を参考に分類しています。なお、算定に必要なデータが不足している先は対象外としています。

- PCAF算定基準に基づく算定を実施し、企業開⽰データ、CDPデータ等を活用しています。データが得られない場合は、PCAFデータベースから引用した排出係数等を用いて推計しています。なお、PCAFデータベースにはScope3下流の排出係数が含まれていません。

- Financed Emissions=帰属係数×投融資先のGHG排出量

(帰属係数:投融資額÷(各取引先・プロジェクトの負債+資本) - お客さまのGHG排出量の開⽰拡大やPCAF算定基準の変更、業種分類の変更等により、今後算定結果は大きく変更する可能性があります。

投融資ポートフォリオのGHG排出量ネットゼロに向けたお客さまとのエンゲージメント

投融資ポートフォリオのGHG排出量の算定結果を受けて、ネットゼロに向けたお客さまのGHG排出量削減を支援するためのアクションプランを策定しました。具体的な内容は以下のとおりです。

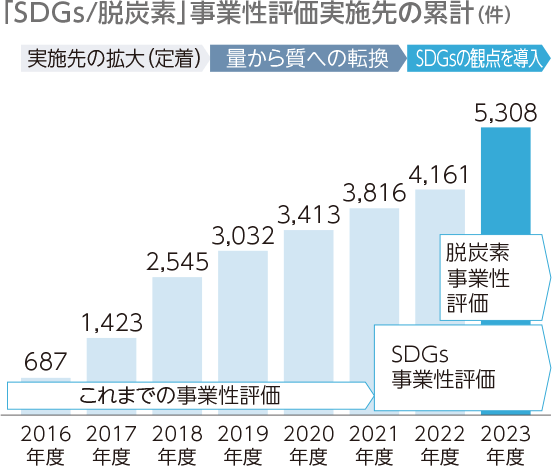

①すべてのセクター

当社は2016年度から事業性評価(※1)を通じて取引先の経営課題の解決に向けたエンゲージメントを進めており、事業性評価の実施社数は2022年度までに累計4,000社を超えました。このような既存の事業性評価の取り組みを発展させ、2022年4月には「SDGs事業性評価」(※2)を導入し、2022年12月にはお客さまの脱炭素に関する経営課題に特化した「脱炭素事業性評価」を開始しました。「脱炭素事業性評価」では、新たに制定した「脱炭素チェックシート」を活用し、お客さまとエンゲージメントをおこない、GHG排出量の可視化を含め脱炭素に係る経営課題を整理・共有しています。引き続き当社グループはエンゲージメントを通じて、お客さまの脱炭素をはじめとした経営課題に対して最適なソリューションを提供し、サステナビリティ経営を支援していきます。

(※1)財務データに依存せず、お客さまの事業内容や成長可能性などを評価する取り組みです。

(※2)「事業性評価」に、SDGsに関する項目を加えてスコアリングし、戦略立案や施策提案につなげる取り組みです。

②GHG排出量削減の目標設定セクター

- 電力

- 石炭

- 石油・ガス

「電力」、「石炭」、「石油・ガス」セクターはNZBA(※1)で炭素集約型セクター(※2)に指定されており、当社グループのポートフォリオにおいても炭素強度が高いため、これら3セクターを「GHG排出量削減の目標設定セクター」に選定しています。

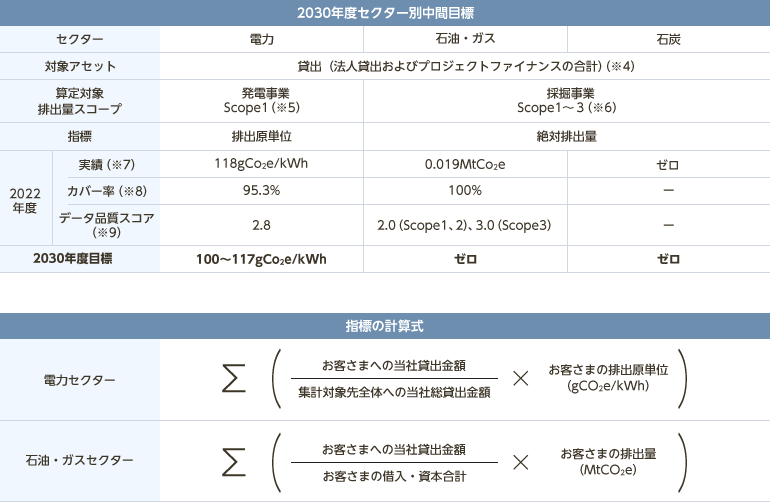

2024年9月には、「投融資ポートフォリオのGHG排出量を2050年までに実質ゼロ」の目標設定とともに、「電力」、「石炭」、「石油・ガス」の3セクターにおける2030年度中間目標を設定しました。中間目標値は、PCAFの手法に基づき、投融資ポートフォリオのGHG排出量について詳細な分析をおこなったうえで、ベンチマークシナリオ(※3)を十分に下回る水準で設定しています。

(※1)NZBA:Net-Zero Banking Alliance。2050年までに投融資ポートフォリオにおけるGHG排出量のネットゼロをめざす銀行の国際的なイニシアティブ

(※2)炭素集約型セクター:電力、石炭、石油・ガス、輸送、アルミニウム、鉄鋼、セメント、商業用・住宅用不動産、農業

(※3)IEA NZE2050(ネット・ゼロ・エミッション2050)およびIEA SDS(持続可能な開発シナリオ)

(※4)支払承諾を含みます

(※5)対象セクターに分類される企業のうち、発電事業を有する企業を算定対象企業とし、当該企業のScope1の排出量を算定対象としています

(※6)対象セクターに分類される企業のうち、採掘事業を有する企業を算定対象企業とし、当該企業のScope1~3の排出量を算定対象としています

(※7)2023年3月末基準残高での算定結果

(※8)算定対象残高のうち実際に算定を行った残高の比率

(※9)PCAFが定めるデータ品質スコア

③エンゲージメント重点セクター

- ⾃動⾞・部品

- 金属・鉱業

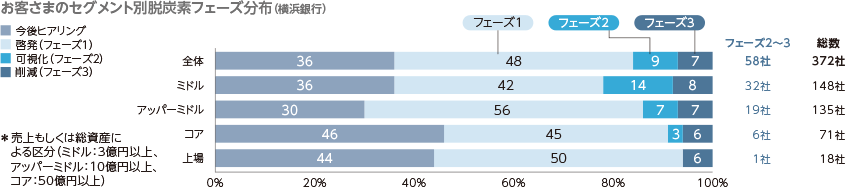

「自動車・部品」セクターは移行リスクのシナリオ分析や自動車業界の見通しに関するエンゲージメントを先行して実施してきたセクターです。サプライチェーンの裾野が広く、脱炭素に向けた取り組みに長期間を要することが見込まれるため、前年度より「エンゲージメント重点セクター」に選定しています。2023年度は、本セクターを対象としたエンゲージメントとして、お客さまの脱炭素経営における外部環境や取り組みについてヒアリングをおこない、状況の把握に取り組みました。この結果、GHG排出量の可視化、削減を課題としている企業は約2割に上っており、今後もお客さまのサプライチェーン企業等からの脱炭素への取り組みの要請拡大が見込まれることから、GHG排出量の可視化、削減目標の策定など、状況に応じてお客さまの取組支援を継続的に実施します。

「金属・鉱業」セクターは製鉄業や金属製品、非鉄金属製品の製造業が含まれ、製品の製造過程において熱や電気などのエネルギーを多く使用する特性から、GHG排出量が比較的大きなセクターです。当社グループでは、脱炭素社会への移行に伴う事業環境の変化に対応するお客さまの支援を強化するため、今回当該セクターを新たに「エンゲージメント重点セクター」に選定しました。エンゲージメントを通じて事業戦略や経営課題を共有し、GHG排出量の可視化、削減目標の策定などを支援していきます。

自動車サプライヤーとのエンゲージメント

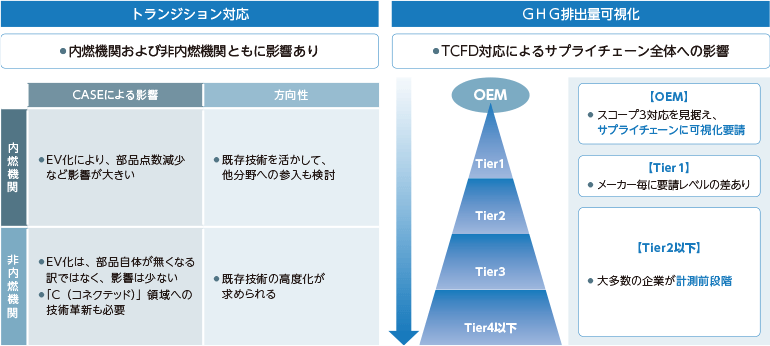

⾃動⾞産業における内燃機関および⾮内燃機関を製造する複数の⼀次下請企業の経営層に対し、横浜銀⾏の営業部⾨の担当役員が、EV化に対する認識・課題やGHG排出量可視化の要請や対応状況などについてエンゲージメントをおこないました。

今回のエンゲージメントにより、自動車業界は内燃機関および⾮内燃機関ともに、CASE(※)などのトランジション対応に加え、GHG排出量の可視化がサプライチェーン全体における課題であることをお客さまと共有しました。

また、サプライチェーン全体に対するGHG排出量の可視化については、OEM(完成車メーカー)によって深度やスピードの差はあるものの、今後、その要請が強まることが想定されており、自動車業界全体に影響が広がることが見込まれています。

引き続きこうしたエンゲージメントを継続することで、お客さまの課題を認識・共有し、気候変動の影響低減とトランジション⽀援に取り組んでいきます。

- (※)CASE:⾃動⾞のIoT、⾃動運転、カーシェア、電気⾃動⾞(EV)といった新しい領域での技術⾰新

GHG排出量ネットゼロに向けた今後のロードマップ

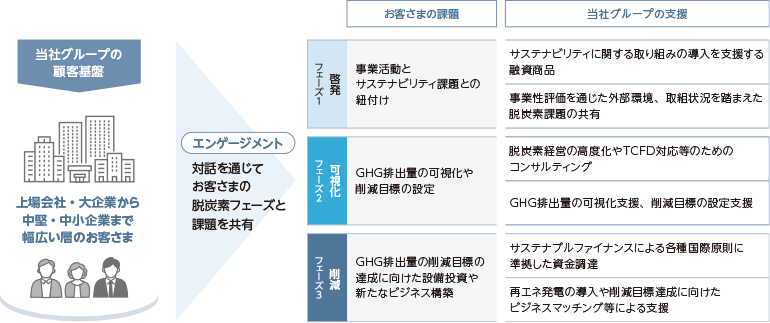

お客さまの取り組みフェーズに応じた最適なソリューションの提供

当社グループは、上場会社・大企業から中堅・中小企業まで、さまざまなお客さまとの取引関係を構築しています。こうしたお客さまとのエンゲージメントを通じて、移行リスクや物理的リスクの低減、成長機会拡大のための課題を共有したうえで、お客さまの課題解決に資するソリューションラインアップの充実をはかるとともに、お客さまごとの取組状況に応じた最適なソリューションを提供していくことが重要であると認識しています。お客さまの脱炭素経営における取り組みフェーズに応じた当社グループのおもな支援内容は以下のとおりです。

おもなサステナブルファイナンスのラインナップ

- ※1:当社グループは、気候変動やエネルギー使用量の削減に関わる公共政策を支持します。例えば、地方公共団体による「事業活動温暖化対策計画書制度」に賛同し本制度にもとづく取り組みを推進するため、具体的なアクションとして、神奈川県と連携のうえ「事業活動温暖化対策・リンク・ローン」の取り組みを実施し、温室効果ガスの排出量削減に取り組むお客さまを支援しています。

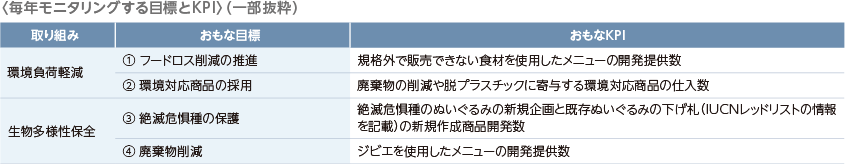

お客さまの事業活動支援を通じたネイチャーポジティブに向けた取り組み

当社グループでは、金融ビジネスによるお客さまの事業活動支援を通して、生態系・生物多様性や自然資本にプラスの影響を与える資金の流れを作り出すことに努めています。お客さまによる自然資本の保全・回復を後押しすることで、ネイチャーポジティブの実現に取り組んでいきます。

(取引先事例) ポジティブ・インパクト・ファイナンスの取り組み

横浜銀行は株式会社AQUA向けに、ポジティブ・インパクト・ファイナンス(PIF)による融資をおこないました。

AQUA(本社:横浜市)は、ぬいぐるみ・雑貨の製造販売や水族館・動物園等の物販店・飲食店運営などをおこなっており、環境に配慮した事業活動を通じて、生物多様性の保全や啓蒙活動、環境対応商品・素材の積極的な採用などにも取り組んでいます。

具体的には、規格外食材を使用したメニュー開発によるフードロス削減や燃やしてもダイオキシン等の有害物質が発生しない竹の繊維を使用した環境対応商品の採用など、事業活動における環境負荷への軽減に取り組んでいます。

また、ぬいぐるみの販売を通して、絶滅危惧種に関する啓蒙活動や売上の一部をIUCN-J(国際自然保護連合日本委員会)に寄付することによる絶滅危惧種の保護活動への支援をおこなうほか、鳥獣被害防止のために駆除されたシカ・イノシシなどを使用したジビエメニューの提供を通して、人間と動物の関係について考える機会や未利用農産物の提供(廃棄物削減)をおこなっています。

横浜銀行は、PIFを通じて、AQUAの事業が環境・社会・経済にもたらすインパクトを包括的に分析し、以下の設定された目標に対するKPIの定期的なモニタリングをおこなうことで、社会課題や環境問題解決を支援していきます。

自らの事業活動におけるGHG排出量ネットゼロに向けた取り組み

地域社会の一員として、地域の脱炭素を積極的に推し進めるために、「2030年度までのカーボンニュートラル(Scope1および2)の実現」を達成することを「サステナビリティ長期KPI」として設定しています。省エネ設備の導入や自社契約電力の実質再生可能エネルギーへの変更等の取り組みを進めており、2023年4月までに、神奈川銀行を除く当社グループすべての自社契約電力を実質再生可能エネルギーへ切り替えました。引き続き目標達成に向けた取り組みを進めていきます。

(~サステナビリティへの取り組み~自社保有物件への太陽光発電所の設置(2024年1月))

横浜銀行は、所有する大和総合グランドに太陽光発電所を設置し、2030年度までのカーボンニュートラル実現に向けた自社物件への電力供給を開始しました。年間発電量は約94,000kWhを見込んでいます。発電した電力は横浜銀行洋光台支店および自社保有物件のYBS南幸ビルに供給しています。

リスク管理

当社グループは、子会社がリスクの統括部署およびリスク種類ごとにリスク管理部署を設置し、リスクを識別・評価・管理するとともに、持株会社のリスク統括部がグループ全体のリスクを統合的に管理し、監査部長とは異なるリスク担当役員がリスクの状況について代表取締役社長、取締役会へ定期的に報告をしています。

トップリスク

当社グループの経営に重要な影響を及ぼす可能性があるリスクイベント(リスク事象)について、その影響度と蓋然性に基づきリスクイベントの重要度を判定し、最も注意すべきと認識したリスクイベントを「トップリスク」として取締役会で選定しています。「トップリスク」については、KRI(Key Risk Indicator)を設定し、モニタリングを継続的におこなうことにより予兆の把握に努め、リスクが顕在化した場合には、機動的に対応できるよう態勢を整備しています。気候変動に関するリスクならびに⾃然関連のリスクについては、以下のようにトップリスクとして認識しています。

| 大規模な自然災害の発生 | ・大地震 ・富士山の噴火 ・気候変動に伴う台風・水災害 以上により、自然災害がもたらす首都機能および金融市場の麻痺によって、取引先の業況が悪化。 |

|---|

引き続き総合的リスク管理の枠組みで管理できる体制の構築に取り組んでいきます。

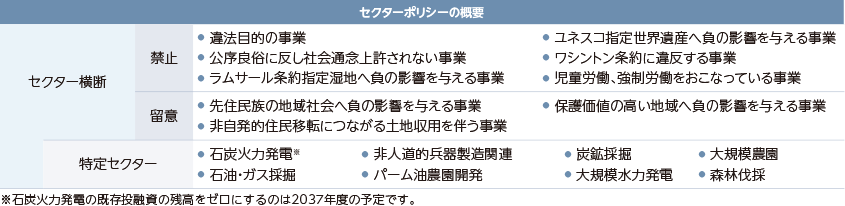

セクターポリシー

当社グループは、環境・社会に対する負の影響を助長する可能性が高い投融資について、投融資判断を慎重におこない、環境・社会への負の影響を低減・回避するよう、「セクターポリシー」を定めています。セクター横断的に投融資を禁止する事業、セクター横断的に投融資に留意が必要な事業を定めるとともに、石炭火力発電や炭鉱採掘などの特定セクターについて取組方針を定めることで、環境・社会への負の影響を低減・回避するよう努めています。本セクターポリシーはグループサステナビリティ委員会にて定期的に見直し要否を協議するほか、自社の事業活動や外部環境の変化等に応じて、随時見直しています。

指標と目標

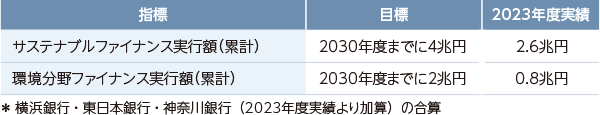

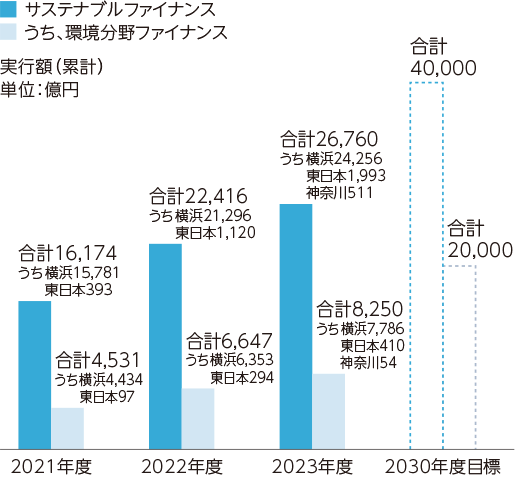

当社グループは、「地球温暖化・気候変動対策」に関する「サステナビリティ長期KPI」としてサステナブルファイナンス、環境分野ファイナンスの実行額(累計)目標および自社の事業活動におけるGHG排出量の削減目標を設定しています。

サステナブルファイナンス・環境分野ファイナンス

気候変動への対応をはじめとした、お客さまが抱える環境・社会課題に向けたソリューションを強化し、地域のお客さまの持続的な成長に貢献していくために、「サステナビリティ長期KPI」として、サステナブルファイナンス、環境分野ファイナンスの実行額(累計)目標を設定しています。

当社グループはサステナブルファイナンス実行額(累計)目標(2030年度までに2兆円)を2022年度中に達成したため、「2030年度までにサステナブルファイナンス実行額4兆円(+2兆円)、うち環境分野ファイナンス2兆円(+1兆円)」と目標を引き上げています。

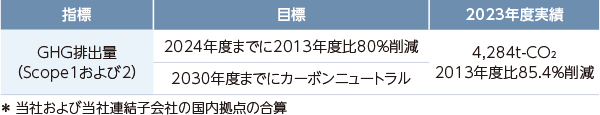

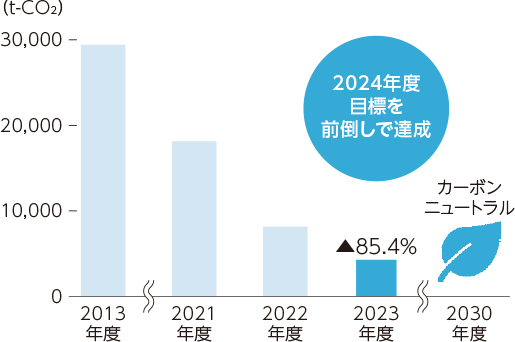

⾃らの事業活動におけるGHG排出量

地域社会の一員として、地域の脱炭素を積極的に推し進めるために、「2030年度までのカーボンニュートラル(Scope1および2)の実現」を達成することをサステナビリティ長期KPIとして設定しています。当社グループの自社契約電力の実質再生可能エネルギーへの切り替え等の結果、2023年度のGHG排出量は2013年度比85.4%削減となり、2024年度までの削減目標を前倒しで達成しました。

GHG排出量の算定および第三者検証

2024年度の当社グループGHG排出量の算定におけるScope1および2の算定範囲は、当社および当社連結子会社です。Scope3については、当社、横浜銀行、東日本銀行および神奈川銀行を対象とし、カテゴリ1~15まで算定しています。また、2021年度より横浜銀行および東日本銀行のGHG排出量について、一般財団法人日本品質保証機構による第三者検証を受けており、2022年度には検証の対象組織範囲を当社および当社連結子会社まで拡大しています。引き続き算定手法の高度化、精緻化に努めていきます。

自らの事業活動における環境負荷軽減に向けた取り組み

当社グループはグループ環境方針において、省資源や省エネルギー、廃棄物のリサイクルを推進し、環境負荷の低減に努めることを定めています。当社グループの横浜銀行・東日本銀行では、紙・廃プラスチック・廃棄物のリサイクル率や、紙のグリーン購入比率、エネルギー使用量削減率に関する目標を設定し、環境負荷の低減に取り組んでいます。