人的資本経営(人財戦略)

従業員は経営理念の実現に不可欠で大切な「人財」であり、価値創造の源泉となる「資本」であるとの認識のもと、「人財」 ソリューション収益力の強化へ積極的に投資し、その価値を持続的に高めていくことで、地域社会の持続的な発展とともに当社グループ自身の持続的な成長をめざしています。また、従業員は重要な「ステークホルダー」であり、経営理念では「従業員が誇りを持って働ける魅力ある会社であり続ける」ことを掲げています。

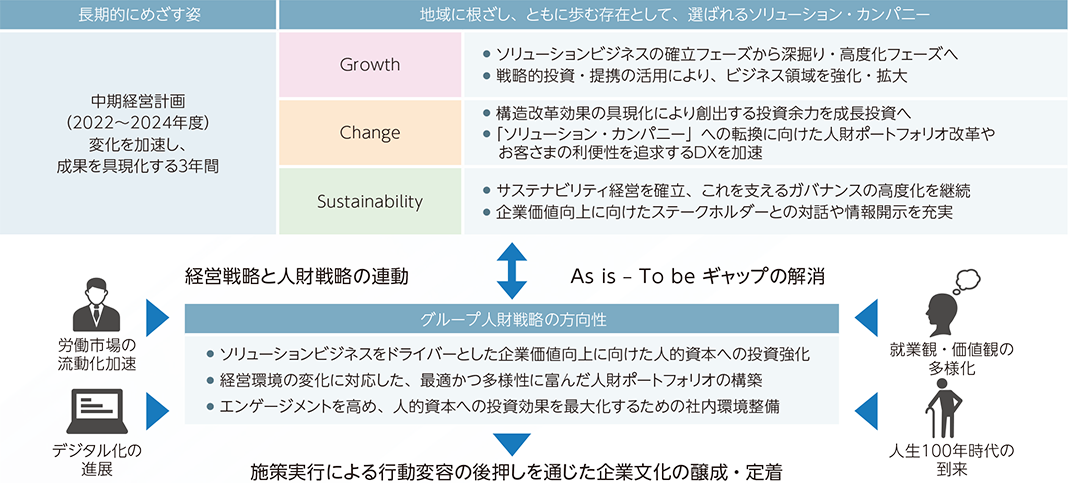

こうした考えのもと、長期的にめざす姿である「地域に根ざし、ともに歩む存在として選ばれるソリューション・カンパニー」の実現に向けて、人的資本の最大化に向けた基本方針である「グループ人財ポリシー」を制定するとともに、中長期的にめざす人財ポートフォリオの構築に向けて経営戦略と連動した「グループ人財戦略」を策定しています。

グループ人財ポリシー

経営理念に基づいた当社グループの人財に関する基本方針として「グループ人財ポリシー」を制定しています。

〈基本的な考え方〉

- 当社は、従業員は経営理念の実現に不可欠で大切な「人財」であり、価値創造の源泉となる「資本」であるとの認識のもと「人財」へ積極的に投資し、その価値を持続的に高めていくことで、地域社会の持続的な発展とともに当社自身の持続的な成長その価値を持続的に高めていくことで、地域社会の持続的な発展とともに当社自身の持続的な成長につなげていきます。

- 経済・社会環境の激しい変化に柔軟に対応しつつ、多様化・高度化する地域社会・お客さまのニーズに対するソリューション提供能力を高めていくために、従業員一人ひとりの成長意欲に応えるフィールド・機会を積極的に提供することで、常に変革に向けて挑戦し続ける人財を育むとともに、さまざまなバックグラウンドや専門性を有する多様性に富んだ人財ポートフォリオを構築します。

- 多様な価値観やライフスタイルを持つ従業員一人ひとりのWell-beingを高め、その持てる能力を最大限に発揮することができるよう、安心して働ける職場環境の整備と、活力ある組織風土の醸成をはかることで、組織全体の生産性向上にもつなげるとともに、当社内外の人財にとって魅力あふれる組織であり続けます。

〈求める人財〉

- 地域社会・お客さまへの価値提供に強い誇りと自覚を持つとともに、常に変革マインドを持ち挑戦し続ける人財。

経営戦略と連動したグループ人財戦略の策定

当社グループは、外部環境の変化に対応しつつ、長期的にめざす姿を実現するために、経営戦略と連動したグループ人財戦略を策定し、As is-To beギャップの解消に向けて、中長期的な視点で人財関連施策を実施しています。

(2024年統合報告書抜粋)

グループ人財戦略の全体像

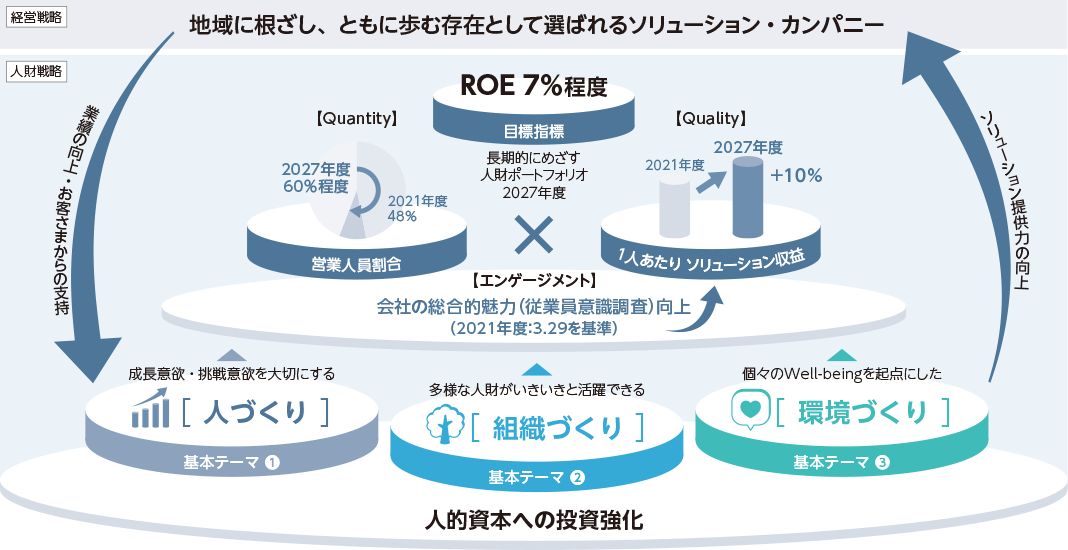

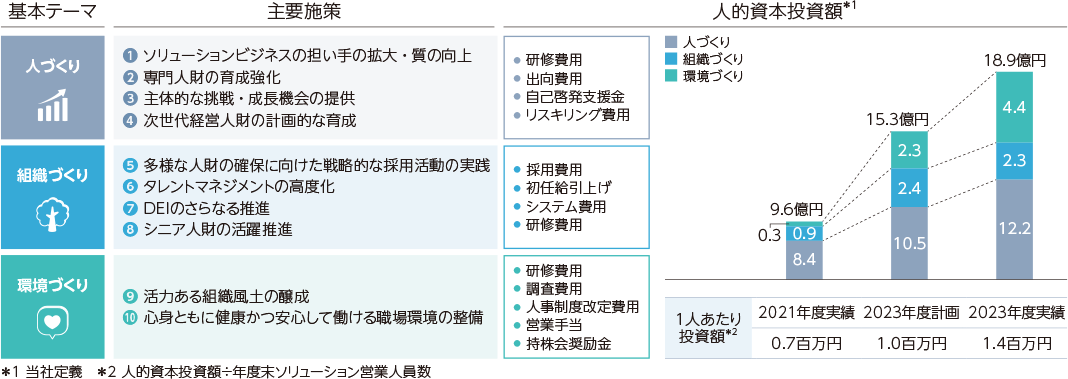

「グループ人財戦略」は2027年度までを計画期間とし、3つの基本テーマとして①『成長意欲・挑戦意欲を大切にする「人づくり」』、②『多様な人財がいきいきと活躍できる「組織づくり」』、③『個々のWell-beingを起点にした「環境づくり」』を掲げています。

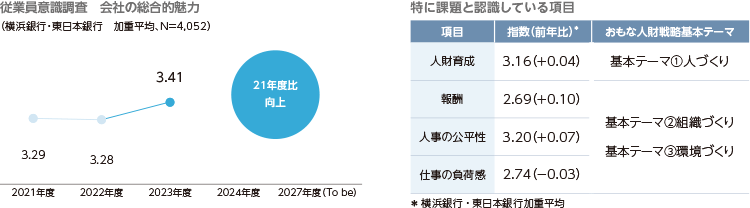

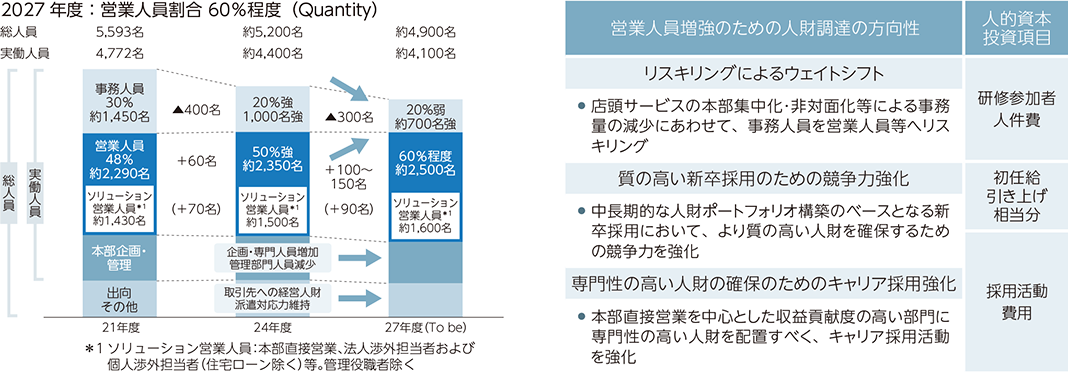

3つの基本テーマのもとで、10の主要施策に取り組み、従業員エンゲージメント(会社の総合的魅力)を高めながら、Quantity(営業人員割合)・Quality(1人あたりソリューション収益)の面でめざす人財ポートフォリオを構築し、その結果として経営目標であるROE7%程度の達成をめざしていきます。

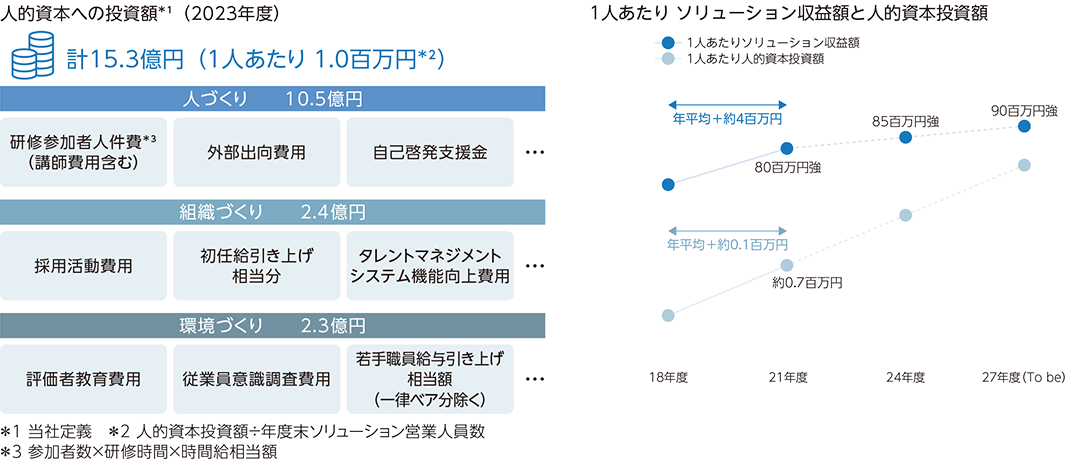

人的資本への投資強化

グループ人財戦略に基づく施策の実施にあたっては、ソリューションビジネスを支える人財育成に重きを置いた「人づくり」を中心に、「組織づくり」、「環境づくり」を含め、人的資本投資を強化していきます。

ソリューション収益力の強化

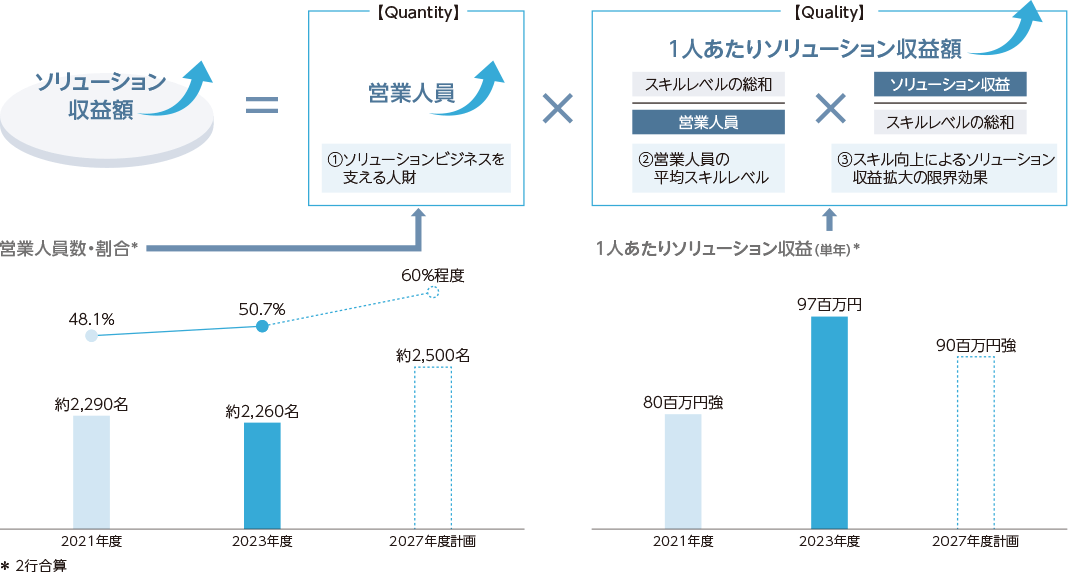

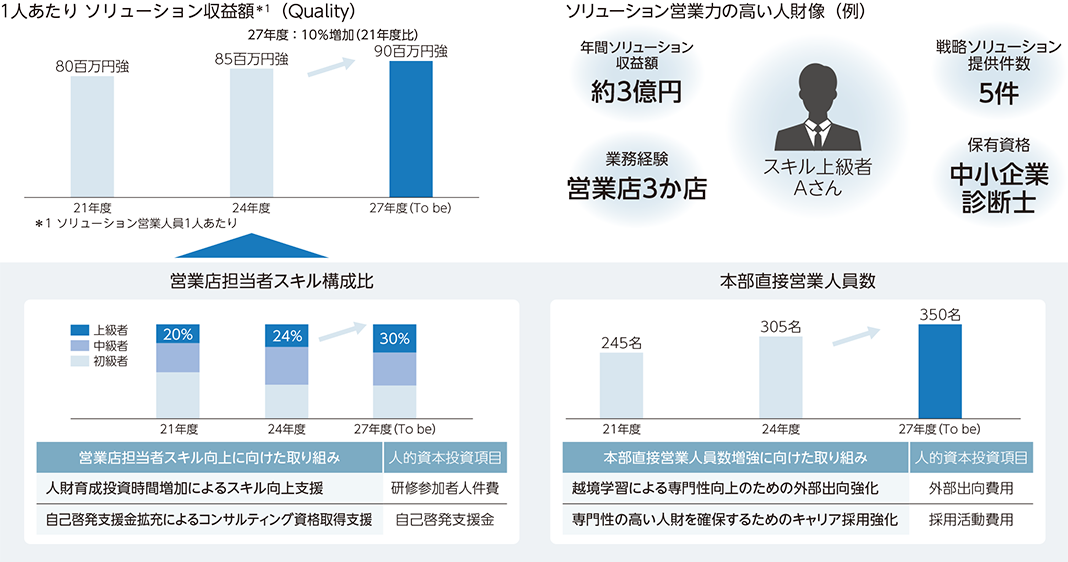

人的資本への投資を通じて、営業人員の増加(=Quantity)とスキルレベル向上による1人あたりソリューション収益額の増加(=Quality)をはかり、収益の根幹をなすソリューション収益力の強化を実現します。研修の拡充や自己啓発支援の強化等により、営業店のスキル上級者の割合を高めるとともに、高度なスキルを修得する越境学習等により本部直接営業人員を増強することで、高い業務遂行力と高度な知識を備えたソリューション営業力の高い人財を育成し、2027年度に1人あたりソリューション収益額90百万円強の実現をめざします。

エンゲージメント向上に向けた取り組み

従業員一人ひとりの働きがいやエンゲージメント向上に向けた経営諸施策の企画・立案に活かしていくことを目的に、従業員意識調査を毎年実施しています。

外部専門家の監修のもと、当社独自の設問を策定・導入し、回答結果は経年比較も含めて組織の現状、強み、課題等を分析しながら、人財戦略の基本テーマである「人づくり」「組織づくり」「環境づくり」に関連する施策につなげています。

従業員意識調査の結果としては、前年比較で会社の総合的魅力の指数が上がっております。一昨年から従業員との対話機会を拡大し、エンゲージメント向上に取り組んでおり、タウンミーティングや従業員向け説明会を積極的におこない、従業員の声を経営に反映しているほか、経営戦略や人財戦略等に対する従業員の理解を高める取り組みをおこなっています。これらの取り組みの効果が、従業員意識調査の結果に反映されたのではないかと考えています。引き続き、従業員と価値観を共有しながら「同じ船に乗る」という意識を深めるよう、今後も対話を続けていきます。

1人あたりソリューション収益額の増強

研修の拡充や自己啓発支援の強化等により、営業店のスキル上級者の割合を高めるとともに、高度なスキルを修得する越境学習等により本部直接営業人員を増強することで、高い業務遂行力と高度な知識を備えたソリューション営業力の高い人財を育成していきます。

それにより、2027年度に1人あたりソリューション収益額90百万円強の実現をめざします。

グループ人財戦略の浸透・エンゲージメント向上に向けた取り組み

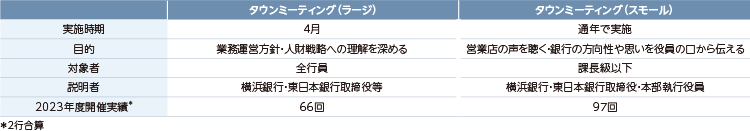

当社グループでは、経営陣と従業員との対話の頻度を増やすことで、経営戦略や人財戦略などに対する従業員の理解度を高めるほか、従業員の声を経営に反映する取り組みをおこなっています。

2022年度には、全従業員を対象として経営戦略等の説明をおこなうタウンミーティング(ラージ)を78回実施しました。また、おもに課長級以下を中心に、営業店の声を聴くとともに、役員から直接経営方針や経営の思いを伝える、少人数でのタウンミーティング(スモール)を132回実施しました。

このタウンミーティングをおこなう中で従業員から「より個人の成長につながる時間を持ちたい」との声が多く寄せられたことを踏まえ、横浜銀行では、従来業務のあり方を抜本的に見直すことで自己実現に充てられる時間を創出し、従業員の働きがい・エンゲージメントを向上させるため、「働きがい向上プロジェクトチーム」を立ち上げました。従業員へのアンケートやヒアリングを通じて得られた経営課題の解決に向け、全社横断的に施策を実施することで、行動変革、カルチャー改革につなげ、活力ある職場の実現をめざしています。

こうした取り組みに加え、人財戦略の3つの基本テーマに基づいた主要施策の実施により、会社の総合的な魅力を高めていきます。

人的資本への投資強化

グループ人財戦略に基づく人財関連施策の実施にあたっては、ソリューションビジネスを支える人財育成に重きをおいた「人づくり」を中心に、「組織づくり」、「環境づくり」を含め、人的資本投資を強化していきます。

基本テーマ① 成長意欲・挑戦意欲を大切にする「人づくり」

- ソリューションビジネスの担い手の拡大と質の向上

- 専門人財の育成強化

- 主体的な挑戦・成長への支援

- 次世代経営人財の計画的な育成

長期的にめざす姿であるソリューション・カンパニーを実現するには、ソリューション提供活動を担う担当者のスキルや専門性の向上が大切だと考えています。

こうした考えのもと、OJTとOff-JTが連動した人財育成を実践するとともに、行内公募、外部出向、自己啓発支援といった挑戦機会を拡大し、従業員一人ひとりの成長意欲に積極的に応えていきます。

ソリューションビジネスの担い手の拡大と質の向上

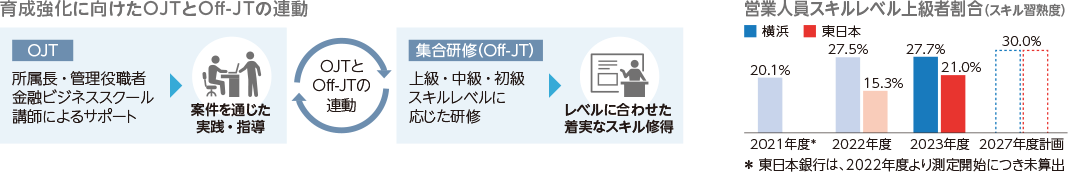

育成強化に向けた「スキルの可視化」と「OJTとOff-JTの連動」

ソリューションビジネスの担い手の拡大と質の向上に向けて、スキルを可視化したうえで、OJTとOff-JTの連動に取り組み、従業員一人ひとりの着実なスキルの修得・定着を支援することで、成長が実感しやすい人財育成態勢を整えています。

「スキルの可視化」に向けては、ソリューション営業人員に求められるスキルを定義し、横浜銀行では、法人部門・個人部門別にスキル認定制度を導入し、東日本銀行では、法人部門において所定のチェック項目の判定により、スキルレベルを測定・評価する制度を導入しています。

「OJTとOff-JTの連動」に向けては、OJTでは、担当者が早期に経験を積み、研修での学びが発揮できるよう配属をおこない、Off-JTでは、金融ビジネススクールの講師陣による部門別・スキルレベル別の集合研修と研修実施後の継続的なフォローにより、「担い手の着実な育成」と、高度なスキルや知識、豊富な経験を有する「スキルレベル上級者割合の向上」をはかっています。

教育研修投資の強化

当社グループは、部門別・スキルレベル別集合研修やeラーニングの受講時間の拡大、外部派遣研修の積極的な活用、外部講師を活用した集合研修の強化などを通じて、1人あたり研修時間*・研修費用を増やし、ソリューション営業力の高い人財育成に向けた教育研修投資を強化しています。具体的には、FP1級取得促進策として、約2か月間の養成講座への派遣、インターバル研修や休日講座の実施、学習支援アプリや有料WEB講座の提供等をおこない、2023年度は52名がFP1級に合格しています。

- *横浜銀行14時間8分(前年度比+2分)、東日本銀行10時間49分(前年度比+1時間12分)

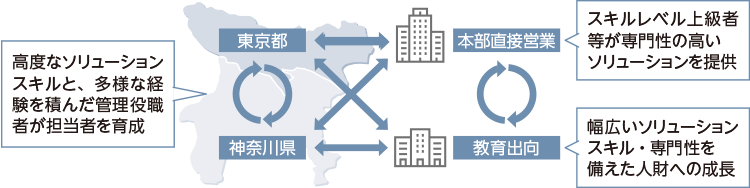

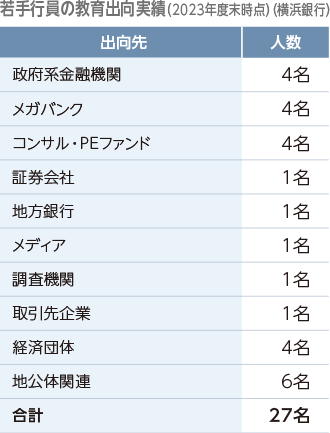

本部直接営業部門の強化

当社グループは、高付加価値なソリューション提供能力を備え、お客さまに直接的にソリューション提供をはかる機能を有する本部直接営業部門(ソリューション営業部など)の強化に取り組んでいます。本部直接営業部門は、スキルレベル上級者やメガバンク・政府系金融機関・PEファンドなどへの出向経験を有する人財の配属および専門性の高い人財のキャリア採用により、計画的な人員の増強をはかっています。また、本部直接営業部門から営業店の支店長・役職者などへの計画的な人事ローテーションをおこなうことにより、営業店も含めた当社グループ全体のソリューション営業態勢の高度化を進めています。

専門人財の育成強化

専門人財の計画的な育成

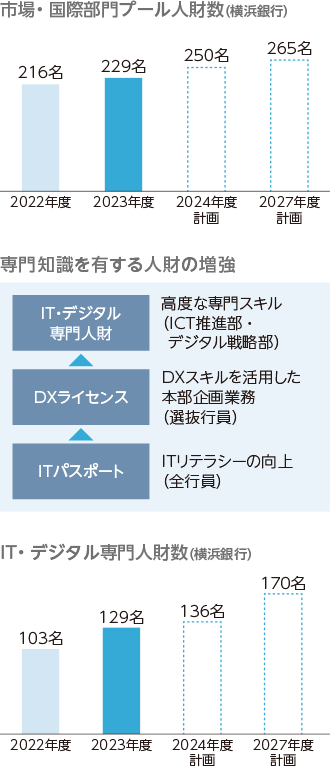

当社グループでは、市場・国際部門やIT・デジタル部門などで活躍できる専門的な知識・スキルを有する人財(以下、専門人財)の育成に向けて、計画的な人事ローテーションの実践や専門性の高い公的資格の取得支援等に取り組んでいます。

市場・国際部門においては、当社グループの主要なプロフィットセンターとしての業務継続性の強化をはかる観点から、トレーニー制度や海外拠点を活用した人事ローテーション、国内外の金融機関への教育派遣などにより、市場・国際部門の在籍者・経験者(以下、市場・国際部門プール人財)の計画的な増強に取り組んでいます。また、市場・国際部門の素養を身に付けた人財の還流を通じて、ソリューションビジネスを強化する観点から、営業店、市場・国際部門および海外拠点間の人事ローテーションに取り組んでいます。

IT・デジタル部門においては、当社グループの情報化戦略の実現に向けた高い専門性が求められることから、専門人財としての必要な要件(レベル)を定義し、スキルチェックに基づいた計画的な人財育成をはかっています。また、経済社会のデジタル化が加速し、情報化戦略の重要性が増す中で、IT・デジタル部門の専門人財を増強していくために、IT・デジタル部門を希望する行員を対象とした選抜型の実務研修(DXアカデミー)を実施しています。2022年度は、DXアカデミーの修了者24名に「DXライセンス」(社内資格)を認定しました。

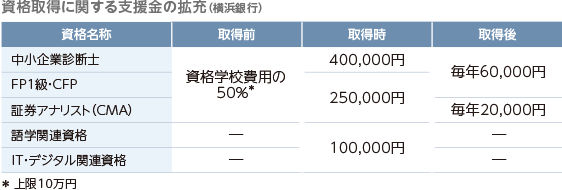

また、専門知識の修得意欲を高める取り組みとして、高度な公的資格(※)を有する人財を認定する「プラチナタレント認定制度」を制定し、資格取得に関する各種支援金の拡充や、認定者に対するキャリア実現支援(めざす専門分野へのキャリアチェンジや希望する職務やポストへの配置など)を進めています。なお、東日本銀行では、2023年度中に資格取得に関する支援金を拡充予定です。

- ※中小企業診断士、FP1級、証券アナリスト、高度情報処理技術者試験など。

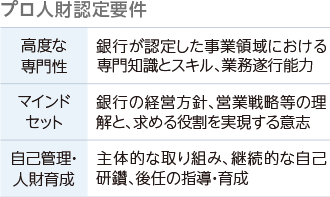

プロ人財制度

横浜銀行では、2019年度より高い専門性を有する「プロ人財認定制度」を運用しており、自身の強みを活かして専門分野における「プロ人財」として活躍するキャリアパスや処遇体系を示し、専門人財を強化・育成する基盤を整えています。処遇体系は業績貢献に対するインセンティブが働く体系にしており、処遇水準が役員や部長クラスになることもあります。プロ人財認定者は、2023年度末時点で13名です。

主体的な挑戦•成長機会の提供

キャリアオーナーシップの浸透

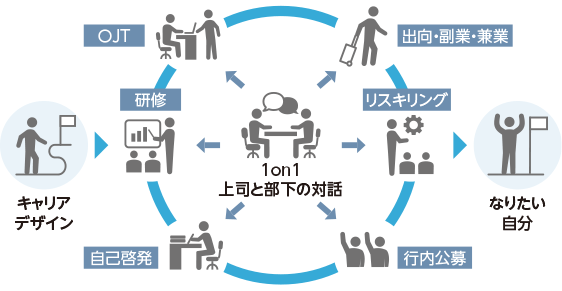

当社グループは、「 キャリアオーナーシップの浸透」を推し進めており、従業員一人ひとりが今後のキャリア形成について主体的に考えるきっかけを持つことを目的に、職位階層に応じたキャリアデザインやマネジメントに関する各種研修をおこなっています。また、1on1ミーティングによる定期的な上司と部下の対話をベースに、 OJT、研修、公募制度、自己啓発支援などを組み合わせることにより、“なりたい自分” に向けたキャリア形成を支援しています。

キャリア・イノベーション支援制度(兼業・副業)

自己成長、本業または地域への貢献など、一定の要件に沿った社外兼業や副業を認める制度として、「キャリア・イノベーション支援制度(兼業・副業)」を導入しており、制度導入以降、17名が利用しています。銀行業務以外の多様な経験等を社外で積む機会を拡充することにより、従業員の主体的なキャリア形成と、これまでのキャリアの延長線にはない成長を後押しするとともに、人財の多様性や専門性を高め、業務の生産性向上や風土改革につなげています。

キャリア相談窓口

従業員の自律的なキャリア形成の促進・支援のため、従業員のキャリア開発やキャリアパスに関する相談などを受け付ける「キャリア相談窓口」を設置しています。

挑戦機会の拡大

従業員の自己啓発意欲を高め、主体的にキャリア実現に挑戦するための公募制度として、「行内公募」と「リスキリングチャレンジ」を実施しています。

行内公募はキャリアステージを問わず応募できる制度としており、本部各部への配置のほか、外部出向やMBA取得のための派遣も実施しています。2023年度の応募者は114名となり、キャリア実現に向けた具体的なアクションがグループ全体で拡大しています。横浜銀行では、2023年度に「フリーエージェント制度」を正式導入し、一定の資格や経験を有する行員が自ら希望する部署に手を挙げる機会を提供しています。そのほかにも、挑戦機会の拡大に資する取り組みとして、ミドルマネージャー層のマネジメント能力向上を目的に、包括連携協定を締結する国立大学法人横浜国立大学の教育プログラム「マネージャー経験者のためのラウンドテーブル研修」に対する公募による派遣などをおこなっています。

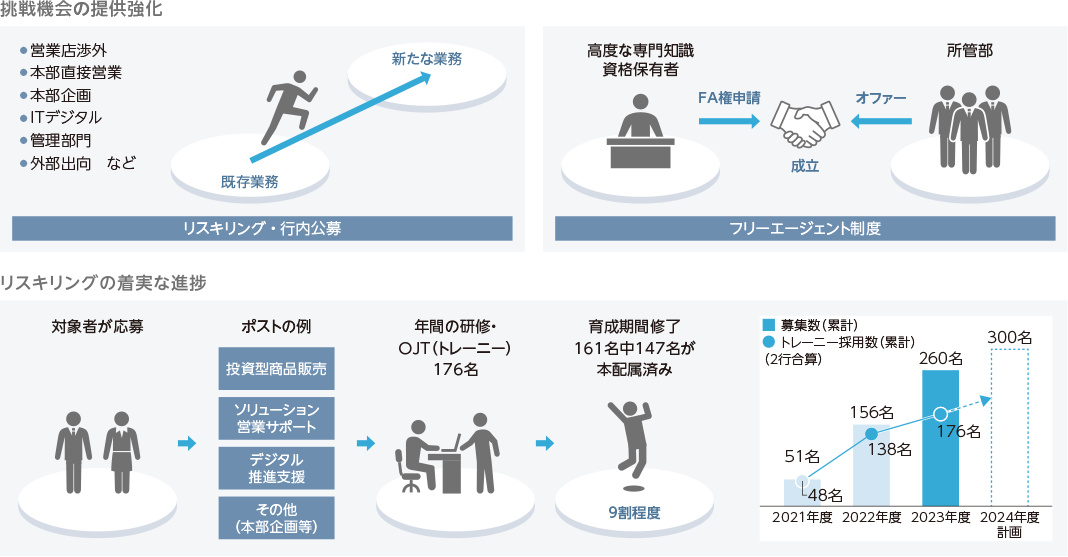

リスキリングチャレンジは、営業店や本部の事務担当者向けの公募制度であり、自身の現在のスキルと、今後必要とされるスキルのギャップに適応する「リスキリング」に挑戦するための仕組みです。なりたい自分を描くためのキャリアロードマップの提示や、本部各部の業務を理解する「JOB FORUM」などの支援も実施しています。2021年度の取組開始以降の応募者は累計422名となり、うち176名がトレーニーとして採用され、育成期間を修了した147名が営業部門や本部など新たな職務に転換しています。

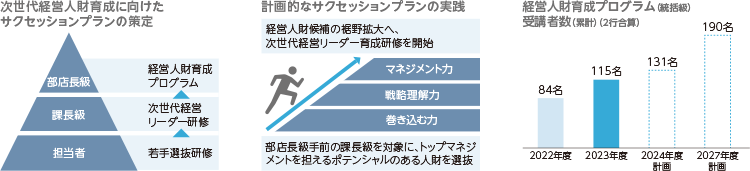

次世代経営人財の計画的な育成

将来の経営幹部候補や、その先の役員候補となる人財の育成に向けた計画的なサクセッションプランを策定・実施しています。具体的には、次世代経営リーダーの育成に向けて、外部の教育機関と連携したプログラム等を実施しており、「マネジメント力」「戦略理解力」「巻き込む力」などをテーマとしたタフアサインメント等を組み込んだ複数回の研修や、アセスメントを実施することで、候補者プールの拡大と登用管理をおこなっています。

基本テーマ② 多様な人財がいきいきと活躍できる「組織づくり」

- 多様な人財の確保に向けた戦略的な採用活動の実践

- タレントマネジメントの高度化

- DEIのさらなる推進

- シニア人財の活躍推進

多様化・高度化する地域社会・お客さまのニーズに対して最適なソリューションを提供するためには、多様な人財が個々の能力を最大限発揮できる組織であることが重要です。これまで以上に採用活動を強化するほか、タレントマネジメントの高度化、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(DEI)のさらなる推進、シニア人財の活躍推進に取り組み、多様な人財がいきいきと活躍できる組織づくりを進めています。

多様な人財確保に向けた戦略的な採用活動の実践(新卒採用・キャリア採用)

新卒採用:情報発信の強化・接点の拡大

当社グループの取り組みを効果的に発信し、これまで以上に魅力を感じられるよう、SNS等も活用しながら人財育成体系やキャリア形成支援に関する情報発信を強化しています。また、5Daysインターンシップやオープン・カンパニーの実施により学生との接点を強化し、当社グループへの関心向上をはかるとともに、コース別採用やTalent+(タレントプラス)採用、高卒採用など、多様な経験やバックグラウンドを持つ人財の採用を積極的におこなっています。なお、横浜銀行と東日本銀行では、2025年4月以降入行者の初任給について、総合職・大卒の場合に、26万円(+4万円)への引き上げを予定しています。

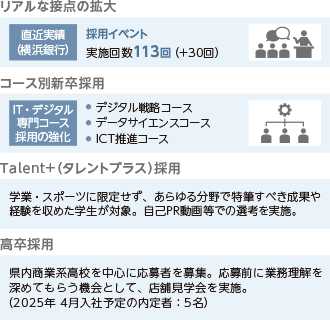

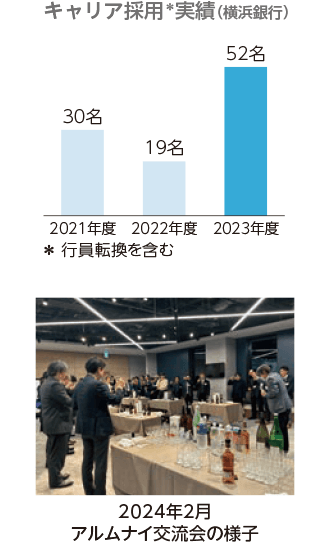

キャリア採用:競争力のある処遇の整備と採用ルートの多様化

横浜銀行では採用市場における競争力向上に資する取り組みとして、「プロ人財制度」を導入し、競争力のある処遇を整備しています。

また、採用ルートの多様化に資する取り組みとして2023年2月にスタートした「アルムナイネットワーク」*は、交流会の開催やステッカーの配付等により認知度や帰属意識の向上をはかり、ネットワークを通じたアルムナイの再雇用に結び付いています。その他、行員からの紹介(リファラル)、エージェントからの紹介、ダイレクトスカウト活動についても取り組みを強化し、採用ルートの一層の多様化を進めています。

- *横浜銀行グループを一度退職した方同士と銀行グループのネットワーク。2023年度末登録者数147名(前年比+94名)

タレントマネジメントの高度化

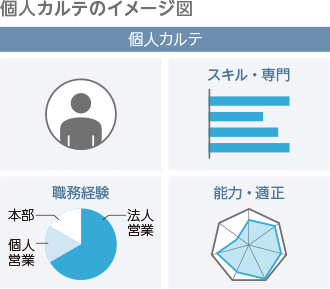

当社グループでは、従業員一人ひとりのスキルや知識、適性やキャリアデザインといった情報を一元管理するツールとして、タレントマネジメントシステムを導入しており、従業員の能力を最大限発揮するための戦略的な人事運用への活用を進めています。具体的には、マネジメント層が部下のキャリア支援をおこなうために把握すべき情報(職務経験や研修の受講歴、各種スキルの状況やキャリアデザイン等)を集約した「個人カルテ」の導入や、キャリアデザインシート・人財育成シートの改良など、「スキルの可視化と適材適所の人員配置の実現」をめざし、営業店や本部各部署の特性に応じた戦略的な人員配置が可能となる仕組みを整備しています。

DEIのさらなる推進

当社は、マテリアリティの1つに「働き方改革・ダイバーシティの推進」を掲げ、地域社会の一員として各施策に取り組んでいます。具体的には、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンポリシーのもと、横浜銀行・東日本銀行の人財部内にDEI推進室を設置し、DEI推進啓発月間「コンコルディア・ダイバーシティマンス」等における啓発活動や、取締役をはじめとする経営層の支援と監督のもと、マネジメント層を対象にした勉強会や女性活躍の推進に資する研修などの各種支援策を実施することで、全従業員がDEI推進への理解を深め、多様な人財が活躍できる職場環境づくりを進めています。なお、取締役会において半期に1回施策の進捗状況を確認し、社外取締役等の意見も積極的に取り入れながら課題の整理や施策の方向性について議論をおこない、時流やニーズの変化に素早く対応できる体制としています。

マネージャー(経営層・管理職層)の多様性の確保、女性活躍の推進

当社グループでは、多様化・高度化する地域社会・お客さまのニーズに応えていくため、マネージャーの多様性の確保、女性活躍推進を重要な経営課題の1つとして捉え、経営会議においても積極的に議論しています。女性役員比率に関しては、日本経済団体連合会の「2030年30%へのチャレンジ」に賛同し、「2030年までに役員に占める女性比率を30%以上にする」ことをめざしています。

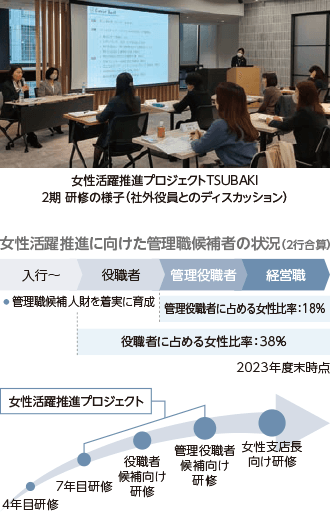

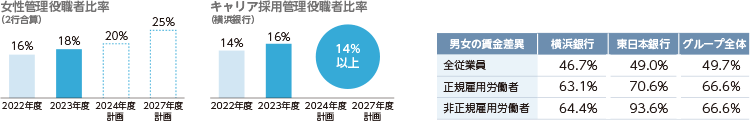

横浜銀行では、2022年度より「女性活躍推進プロジェクトTSUBAKI」を実施しており、研修や社外取締役との座談会などを織り交ぜながら、管理職への登用を見据えたキャリア形成支援や管理職候補人財の育成をおこなっています。また、東日本銀行では、女性活躍に向けたキャリア形成支援として「キャリアサポートセミナー」を実施しています。こうした取り組みにより、横浜銀行・東日本銀行合算の女性管理役職者比率(2023年度末18.1%)を、2027年度には25%に引き上げることを目標としています。また、マネージャーの多様性を中長期的に確保していくため、新卒採用者に占める女性割合は30%以上を目標としています。

また、当社グループでは、管理役職者以上の従業員における男性比率が高いため、男女賃金の差異が生じています。当該差異の解消に向けて、女性管理役職者の育成・登用を積極的におこなっています。

女性活躍の推進に加え、キャリア採用者の育成にも注力し、管理役職者への登用を積極的におこなっており、部室長や支店長への登用も進んでいます。なお、横浜銀行の2023年度のキャリア採用管理役職者比率は16.3%であり、14%以上の水準を確保していくことを目標としています。

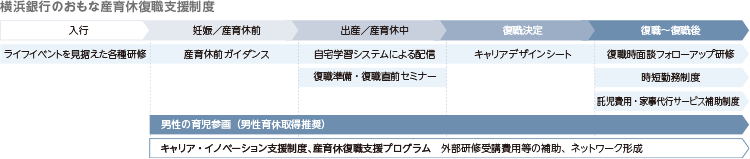

産育休者の復職に向けた支援

育児等のライフイベントに応じて柔軟に働くことができるよう、時短勤務制度や、託児費用・家事代行サービスの費用補助制度を用意しています。横浜銀行では、「産育休復職支援プログラム」を導入し、休業中の自己学習のサポートや座談会の開催を通じて、従業員がスムーズに復職できる態勢を整えています。このプログラムは、産育休を1か月以上取得した従業員のうち約2割が利用しています。

また、2024年2月には、産育休を取得中の行員を対象に、横浜銀行・東日本銀行・神奈川銀行の3行共催で復職後の働き方をシミュレーションするワークショップや受講者同士のディスカッションなどを盛り込んだ復職直前セミナーを実施するなど、グループが一体となり、スムーズな復職に対する支援をおこなっています。

海外拠点の現地採用・外国籍人財の管理役職者登用

当社グループは、事業をおこなう国や地域との良好な関係を構築し、持続可能な発展に貢献するうえで、現地雇用や現地調達が重要な役割を果たすと考えています。海外拠点では、地域の習慣やニーズに精通する人財の現地採用を積極的におこなっており、2024年4月1日時点の現地採用の従業員数は53名です。現地採用の従業員に対して、労働時間や賃金等に関する労働基準やコンプライアンスなどの重要な事項については英語や中国語といった海外拠点での使用言語に翻訳したうえで全従業員へ伝達し、理解の浸透をはかっています。なお、積極的に外国籍人財の管理役職者への登用を進めており、2024年4月1日時点の外国籍の管理役職者数は11名です。

障がい者の活躍支援

特例子会社「株式会社はまぎんビジネスチャレンジド」を中心に、障がい者の自立を支援し、共生社会の実現をめざしています。従業員への情宣ツール「はまチャレ広場」の発信や、人事部門や障がいのある部下を持つ管理者を対象に、外部講師を招いた勉強会の開催などをおこない、活躍支援に向けた職場環境の整備をおこなっています。なお、当社グループの2023年度末時点の障がい者雇用率は2.65%です。

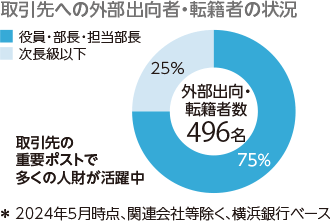

シニア人財の活躍推進

豊富な経験や高いスキルをもつシニア人財が、行内外を問わず、働きがいをもって活躍していけるよう、シニア人財の活躍推進に取り組んでいます。サブスクリプション型の学習プラットフォームの提供や、研修内容の拡充により、リカレント・リスキルをおこなう学習機会を提供し、労務管理やDX支援など現在求められている最新の知識の修得を支援しています。当社グループのシニア人財が、これまでの業務で培った知識、スキル、経験を活かし、グループ内での新たなポジションや、外部出向による取引先等での重要ポスト等で活躍することを通じて、地域金融機関としての地域社会の発展・成長へのさらなる貢献をめざしています。

基本テーマ③ 個々のWell-beingを起点にした「環境づくり」

- 活力ある組織風土の醸成

- 心身ともに健康かつ安心して働ける職場環境の整備

従業員一人ひとりがその持てる能力を最大限発揮するには、活力ある組織風土であること、心身ともに健康かつ安心して働ける職場環境であることが前提になります。多様な価値観やライフスタイルを持った従業員一人ひとりのWell-beingを起点にした、組織風土の醸成や職場環境の整備を進めています。

活力ある組織風土の醸成

キャリアデザイン支援・マネジメント力の強化

横浜銀行ではキャリアオーナーシップに基づき、従業員一人ひとりが自律的にキャリアデザインを描くことができるよう、社内イントラに「キャリアデザインポータル」を開設し、キャリアデザインを描くうえで参考となる、諸施策や諸制度、キャリアパス事例などの情報を整備・集約しアクセシビリティの向上をはかっています。

なお、管理職層には、人的資本の価値向上の視点を持ち部下のキャリア実現を支援するスキルが求められるため、当社グループでは外部講師による研修や勉強会を通じて、マネジメント力の向上やコーチング力の向上に向けた支援を強化しています。

人財評価制度

当社グループでは、従業員一人ひとりのモチベーション向上と組織の活性化をはかるとともに、キャリアビジョンの実現をバックアップし人財育成・能力開発をはかるための仕組みとして、パートタイマーを含むすべての従業員を対象に人財評価制度を導入しています。人財評価制度は、個人面接を通じた「目標設定」「実績評価」「フィードバック」という年次の「目標による管理(MBO:Management By Objective)」を基本とする一連のフローであり、業績評価や賞与評価といった短期的な評価から、異動・昇格・昇進といった中長期的な評価に至るまで、個々人の能力の発現に向けて実施・運用されている評価制度です。

処遇

当社グループでは、従前より、年次・性別などの属人的要素によらず、パートタイマーを含むすべての従業員に対し、職務の難易度や範囲、役割などに基づく職責の重さや業績貢献度に応じた公正・公平な処遇を徹底しています。2023年度から3期連続で、物価の上昇等も踏まえた給与改定(ベースアップ)をおこないました。また、賞与についても、パートタイマーを含む従業員が支給対象となっています。なお、すべての従業員の賃金について、最低賃金や同一労働同一賃金に関する法令を遵守しており、その方針について社内規程等に明記しています。横浜銀行では、2025年度からは、幹部従業員を対象に株式付与ESOP信託を活用した株式交付制度も導入しました。人的資本投資強化の一環として当社株式を交付し、対象従業員の中長期的な企業価値向上への貢献意識をより一層高めるとともに、従業員全体の成長・挑戦意欲を向上させることを目的に制度を導入しています。

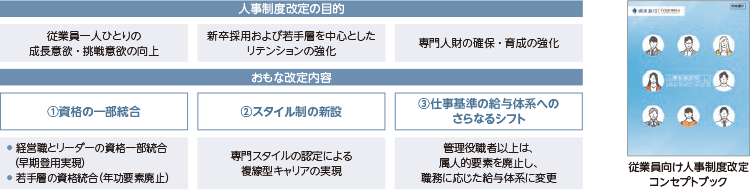

〈横浜銀行人事制度改定の実施〉

横浜銀行では、ソリューション・カンパニーへの転換に向け、「従業員一人ひとりの成長意欲・挑戦意欲の向上」、「新卒採用および若手層を中心としたリテンションの強化」、「専門人財の確保・育成の強化」の3点を目的に、2024年7月に人事制度改定をおこないました。早期登用を可能とするための資格の一部統合や、「スタイル制」の新設による複線型キャリアの実現などにより、年功的・属人的な運用ではなく、実力主義の人事運用と、一人ひとりの価値観・適性に応じたキャリア実現などをめざします。

コミュニケーションの強化

当社グループでは、経営陣と従業員との対話の頻度を増やすことで、経営戦略や人財戦略などに対する従業員の理解度を高め、従業員の声を経営に反映する取り組みをおこなっています。2023年度には、社長登壇による「企業価値向上に向けた取り組み」に関する従業員向け説明会の実施や、役員が全従業員に対して経営戦略等を直接説明し、双方向で意見を交わすタウンミーティング(ラージ)を66回実施しました。また、おもに課長級以下を中心に、営業店の声を聴くとともに、役員から直接経営方針や経営の思いを伝える、少人数でのタウンミーティング(スモール)を97回実施しました。説明会やタウンミーティング、従業員意識調査や「働きがい向上プロジェクト」のアンケート等を通じた従業員の意見や、そこから得られた経営課題の解決に向け、全社横断的に施策を実施し、行動変革、カルチャー改革によって、活力ある組織風土の実現をめざしています。

また、横浜銀行では従業員同士の職場の垣根を越えたコミュニケーションの強化をはかるため、コミュニケーションサポート費用の導入や、業務後のコミュニケーション・スペースとして横浜銀行本店食堂の夜営業による活用などをおこなっています。

心身ともに健康かつ安心して働ける職場環境の整備

ワークライフバランス(家庭と仕事の両立支援)

男性の育児休業、配偶者出産時の特別休暇、こどもの学校行事等の際に取得可能なワークライフバランス支援休暇といった各種休暇制度の整備、取得の推奨により、性別を問わない育児への参画を促しています。

特に、女性活躍推進の素地となる「男性の家事・育児参画」の啓発活動に力を入れており、2023年度の男性の育児休業取得率はグループ3行で111.7%です。

このほか介護離職の防止や不妊治療との両立支援に関しても、研修での周知や、ガイドブックの制定およびビデオコンテンツ導入といったツールの活用により理解を高め、従業員それぞれが置かれた状況に応じてワークライフバランスを実現できる態勢を整えています。

こうした取り組みが評価され、当社グループは、2023年度「Nextなでしこ共働き・共育て支援企業」に選定されました。

働き方改革~はまぎんスタイル・東日本NewStyle~

時間や場所に捉われない柔軟で多様なワークスタイルを確立しWell-beingの向上につなげるため、横浜銀行では「はまぎんスタイル」、東日本銀行では「東日本NewStyle」として、テレワーク勤務制度の整備・ルールの明確化やサテライトオフィスの導入をおこなっているほか、オンラインツールの活用や脱「紙・ハンコ」文化に対する啓発活動などをおこなっています。

さらに、総労働時間の見える化や勤務間インターバル制度の導入もおこない、より効率的な働き方に向けた意識改革を進めています。

福利厚生制度

当社グループでは、従業員一人ひとりの多様な働き方をサポートするための各種福利厚生制度を整備しています。例えば、育児支援制度として、育児休業者向け復職支援プログラムの実施や、時短勤務制度、小学校就学時支援勤務制度、託児費用補助制度等があります。これらの制度の一部は、雇用形態に応じて利用対象が異なりますが、介護が必要な従業員を支援するための各種休暇休業制度、厚生施設の提供など、パートタイマーを含むすべての従業員が利用可能な制度もあります。これらの福利厚生制度を通じて、従業員が心身ともに健康で安心して働ける環境づくりを推進しています。

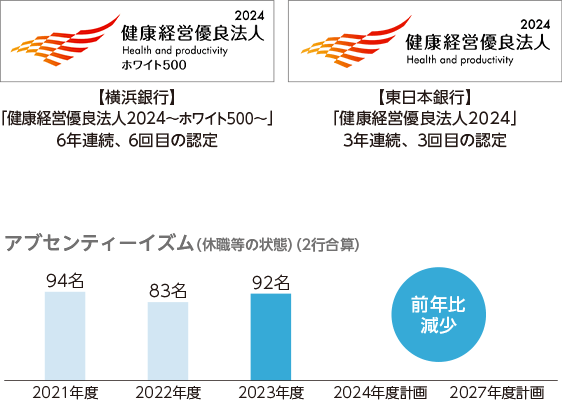

健康経営

従業員に対する健康管理の取り組みを通じて、従業員一人ひとりがその持てる能力を最大限発揮できるよう、当社グループでは「横浜銀行健康宣言」、「東日本銀行健康宣言」をそれぞれ策定しています。健康経営を実践するための「健康経営推進連絡会」を各部横断で立ち上げ、本店内への健康管理センターの設置や産業医による長時間労働者への個別面談の実施、若手行員等を対象にしたパルスサーベイの導入、事業所敷地内完全禁煙の実現、ウォーキングイベント開催など、従業員の健康保持・増進、アブセンティーイズム(体調不良により休職等勤怠に影響が出ている状態)減少のために、さまざまな取り組みをおこなっています。

経済産業省および日本健康会議が策定する「健康経営優良法人認定制度」の大規模法人部門において横浜銀行は「健康経営優良法人2024〜ホワイト500〜」、東日本銀行は「健康経営優良法人2024」にそれぞれ認定されています。

心理的安全性の高い職場づくり

従業員一人ひとりがその持てる力を最大限発揮するためには、心理的安全性が高く健全な職場であることが求められます。当社グループでは1on1ミーティングを活用し、業務上の悩みからプライベートの相談まで上司と部下が気兼ねなく話し合う機会を設け、上司と部下の相互理解、信頼関係の構築を通じて心理的安全性の確保につなげています。

また、当社グループでは、就業規則においてあらゆるハラスメントの禁止について明文化しているほか、全従業員を対象としたハラスメント防止研修や管理職を対象としたハラスメントの報告対応に関する研修の実施、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント、SOGI(ソジ)(※)ハラスメント等に関する「ハラスメント相談窓口」の社内外への設置や、内部通報制度(ホットライン)の構築を通じて、ハラスメントの防止や適切な対応に取り組んでいます。

さらに、従業員が育児や介護と仕事の両立、自身や周囲におけるダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンに関する事項全般について相談可能な窓口も設置しており、心理的安全性を確保するための職場環境の整備も広く進めています。

なお、相談内容については守秘義務を担保し、相談者および関係者のプライバシーについても保護される体制を整えています。

- (※)性的指向(Sexual Orientation)と性自認(Gender Identity)の英語表記の頭文字をとった呼称

人権尊重に向けた従業員に対する取り組み

当社グループは、人権を尊重する取り組みとして、人権方針に定める人権デュー・ディリジェンスを通じて、人権課題を特定し、各種相談窓口やアンケートの内容・結果等に基づき、従業員に関する人権への負の影響を及ぼす課題の評価を進めています。また、人権への負の影響を防止・軽減するため、人権に関する正しい知識と理解を深めるための啓発研修や勉強会を実施しているほか、人権啓発に関する標語を募集して優秀作品の表彰を実施するなど、従業員の人権尊重に対する意識向上に取り組んでいます。

LGBTQ+への理解促進

セクシュアル・マイノリティ(LGBTQ+)への理解促進をはかるため、eラーニングや本部役員・所属長向けの勉強会等を実施するとともに、ALLY(アライ:LGBTQ+の方々の活動を支援・支持する人)を増やすための啓発活動の一環として社内SNS等におけるコミュニティの開設、希望する従業員への啓発シール(ALLYシール)の配付をおこなっています。また、横浜銀行本店ビル内に「男女共用トイレ」を設置しているほか、休暇や支給金等の福利厚生制度において従業員の「配偶者」の範囲に事実婚・同性婚の相手方を含めるなど、従業員の多様な家族の在り方を尊重するための取り組みを加速させています。

こうした取り組みが評価され、2023年度には、セクシュアル・マイノリティ(LGBTQ+)への取り組みを評価する「PRIDE指標2023」(運営:任意団体work with Pride)において、2022年度に引き続き最高評価「ゴールド」を受賞しました。

〈お客さまに対するLGBTQ+支援の取り組み〉

横浜銀行では、お客さまからのご要望を踏まえ、2023年11月に、キャッシュカードの「代理人カード」や、クレジット機能を付した「横浜バンクカード」の「家族カード」の対象者に、同性パートナーを含む事実婚の相手方や、別姓の親・子を加える拡大をおこないました。

LGBTQ+支援・同性カップルの利便性向上を目的としておこなったサービスの拡充が、同性カップルのお客さまのみならず、同居をしている別姓の親・子でお取引をいただいているお客さまの利便性向上にもつながり、お褒めの言葉をいただきました。

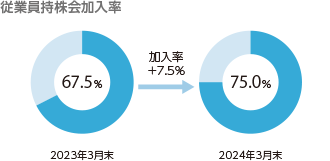

ファイナンシャル・ウェルネス(資産形成支援)の取り組み

当社グループの従業員が経済的に自立し安心して働くことができるよう、計画的な資産形成に資する制度として、「確定拠出年金(401k)」、「従業員財形貯蓄制度」、「従業員持株会制度」などを導入し、各種研修の実施や情報提供を通じて、従業員が資産形成に対して理解を深め、自律的な資産形成に取り組むことを支援しています。

なお、2023年度には、「企業価値向上×ファイナンシャル・ウェルネス」の取り組みとして、持株会制度の拡充を実施しました。具体的には、① 特別奨励金の付与、②奨励金の引き上げ、③賞与時の積立口数の拡大を実施しました。本拡充には、お客さま、地域社会、そして株主・投資家といった他のステークホルダーと同じ目線に立ち、当社グループの持続的な成長を一緒にめざしてほしい、という経営から従業員に対する想いも込められています。

2024年3月時点で、グループ全従業員の75.0%(前年度比+7.5%)が従業員持株会に加入しています。

- ※指数:5段階評価(5が最高値)、横浜銀行と東日本銀行の加重平均